みなさま、こんにちは!DAI研究員です!!

今回は、「毎日の日記が心やメンタルにもたらす驚くべき効果」をテーマに、日々の習慣として取り入れやすいやり方とその心理的メリットを詳しくご紹介します。

なぜ今、日記が見直されているのか?

スマートフォンやSNSが普及した今、私たちは毎日大量の情報を浴びています。

その中で「本当の自分の気持ち」や「本当に大切にしたいこと」が埋もれてしまいがちです。

そんな現代において、自分の内面と静かに向き合う「日記を書く時間」は、心のバランスを保つための非常に有効な手段として注目されています。

実際に、心理療法やビジネスの分野でも「ライティングセラピー」や「リフレクティブ・ジャーナル」といった手法として、日記は取り入れられています。

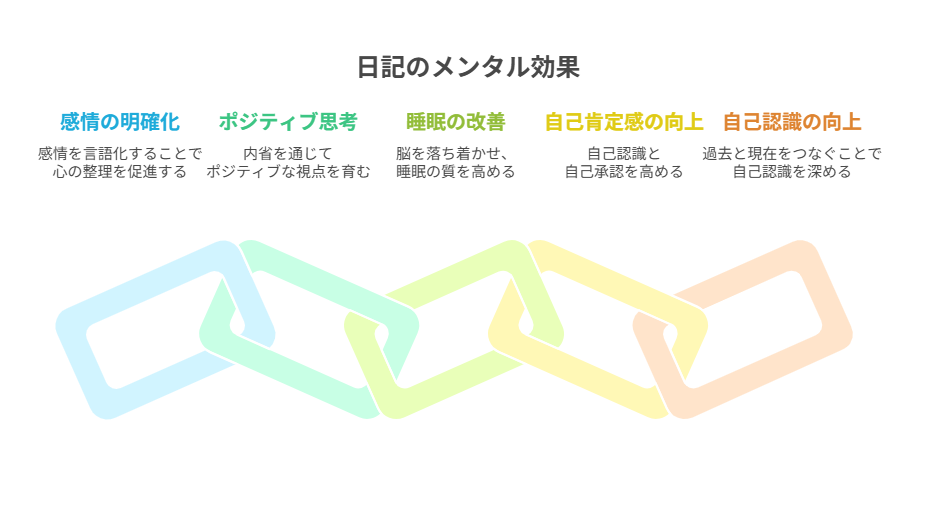

日記を書くことで得られる5つのメンタル効果

1. 感情を言語化することで「心の整理」ができる

私たちはストレスや悩みを感じたとき、無意識に思考を抱え込みがちです。

しかし、脳の中で漠然と渦巻いている感情は、それだけで処理されることはありません。

日記を書くことは、それらの感情に「言葉」という形を与える行為です。

これにより、自分でも気づかなかった本音や価値観に向き合うことができ、混乱していた気持ちに整理がつきやすくなります。

例えば「上司の言葉にイライラした」と書くことで、「なぜイライラしたのか?自分の中にどんな期待があったのか?」という振り返りが可能になります。

この「感情のラベリング」は、心理学者ダニエル・シーゲルが提唱した「Name it to tame it(名前をつけることで感情は鎮まる)」という考え方にも通じており、実際に感情をコントロールしやすくなる効果があるとされています。

2. リフレクション(内省)によってポジティブ思考が育つ

日記は単に出来事を記録するだけでなく、「どう感じたか」「何を学んだか」といった振り返りの視点を持つことで、自己成長につながります。

これが“リフレクション”の力です。

たとえば、毎晩以下のような問いを設けて書くだけで、思考が整理され、前向きな視点が育ちます。

- 今日一番よかったことは?

- 成長を感じた瞬間は?

- もっとこうすれば良かったと思うことは?

ポジティブ心理学でも、「1日3つの良かったことを書き続ける」ことが、幸福度を上げ、うつ症状を軽減するという研究結果があります(マーティン・セリグマン博士らによる実証)。

3. 脳と心が休まることで睡眠の質が上がる

就寝前に日記をつけることで、1日の出来事を整理し、脳内の“開いたタブ”を閉じる効果があります。

PCでたくさんのウィンドウを開きっぱなしにするのと同じ状態を、意識的に終了するようなものです。

この習慣は、脳のワーキングメモリの負荷を減らし、副交感神経を優位にすることができるため、自然と睡眠の質が向上します。

また、紙に書くというアナログな行為は、脳の前頭前野を活性化させながら、ストレス反応を司る扁桃体の働きを穏やかにするとも言われています。

スマホのブルーライトから離れ、「自分の心を見つめる時間」を持つことが、睡眠へのスムーズな移行につながるのです。

4. 書き続けることで「自己肯定感」が高まる

日記を習慣にしていくと自然と「自分の頑張り」や「成長していること」に目が向くようになります。

これは、他人と比較して落ち込んだり、自分を責めたりする思考から抜け出す第一歩です。

たとえば、「今日は残業せずに帰れた」「お弁当を作れた」など、どんなに小さなことでも「できたこと」を記録することで、自己承認の機会が増えていきます。

自己肯定感が高まると、失敗や批判に対しても必要以上に落ち込まず、自分らしく物事に取り組めるようになります。

これはメンタルを安定させるだけでなく、人間関係や仕事のパフォーマンスにも良い影響を与えます。

5. 過去と現在をつなぐ「自分の軸」が見えてくる

日記は時間を超えて読み返せる「自分の記録」です。

数ヶ月、数年後に見返すことで、「あのとき悩んでいた問題が今は解決している」「当時の自分と比べてここまで成長した」と実感できます。

こうした長期的な振り返りは、自分の変化に気づく機会を与え、自信や安心感をもたらします。

さらに、同じような悩みが何度も日記に出てくる場合は、「自分の中に繰り返すパターンがある」というヒントにもなります。

つまり、日記は「思考のクセ」「人間関係の傾向」などを客観的に見つめる自己分析ツールとしても非常に有効です。

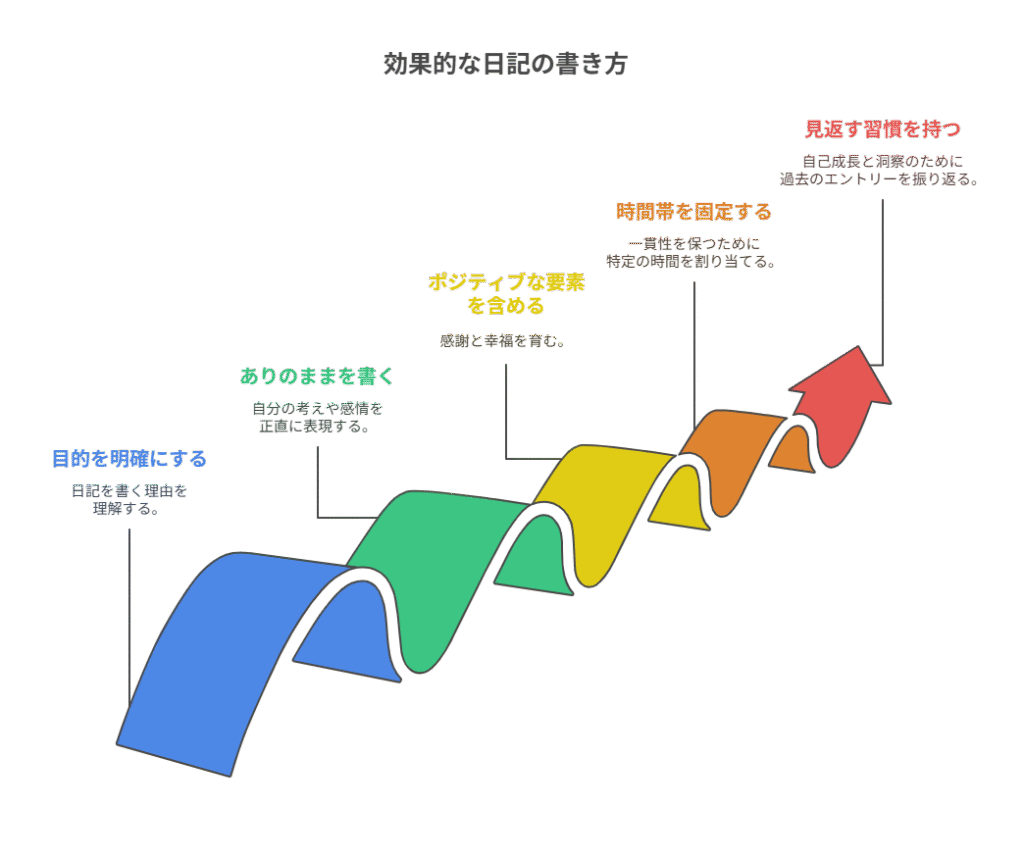

日記を効果的に書くための5つのコツ

1. 「目的」を明確にしてから書く

まず重要なのは、「なぜ日記を書くのか」を自分の中で明確にしておくことです。

目的がぼやけたままだと三日坊主になりやすいからです。

主な目的の例:

- 感情の整理をしたい

- 自己成長を記録したい

- ストレスを減らしたい

- 習慣化のログを取りたい

目的によって書き方は大きく変わります。

たとえば「感情を整理したい」なら、その日に感じた怒りや不安を素直に書くことが中心になります。

一方「習慣の振り返り」が目的なら、時間帯や出来事ごとの記録が効果的です。

📝 アドバイス:

書き出す前に1行、「今日はなぜこの日記を書くのか」と自分に問いかけてみましょう。

それだけで内容が深くなります。

2. 「正解」を求めず、思ったことをそのまま書く

日記においては「正しい文章」や「うまい表現」は必要ありません。

大切なのは、「今、自分が感じていること」「思っていること」を、ありのまま書くことです。

なぜこれが大事なのか?

心理学では「自己開示(Self-Disclosure)」がメンタルヘルスに効果的だとされており、特に書くことで他者を介さずに自分の内面と対話できる効果があると実証されています。

📝 アドバイス:

誤字脱字もOK。誰かに見せる文章ではないので、「書く」こと自体を目的にしましょう。

たとえ「今日は何も書くことがない」という気持ちも、それ自体を書いてみてください。

3. ポジティブな要素を必ず1つ入れる

ネガティブなことばかり書いていると、日記が「愚痴ノート」になってしまい、気分が落ち込みやすくなります。

それを防ぐために、「その日あった小さな良いこと」を1つでいいので毎回書き添えるようにしましょう。

例:

- 電車で席を譲ってもらって嬉しかった

- 好きな曲を聞いて気分が上がった

- 天気が気持ちよかった

こうした「ポジティブな再認識」を繰り返すことで、脳が自然とポジティブな出来事を探すようになり、レジリエンス(精神的回復力)が高まることがわかっています。

📝 アドバイス:

「今日のよかったこと3つ」を習慣にするのもおすすめです。

感謝日記とも呼ばれ、幸福度を高める効果があると研究で示されています。

4. 書く時間帯を固定する

日記を習慣化するには、「いつ書くか」を決めておくことが非常に重要です。

最も効果的な時間帯は、就寝前の10〜15分。

この時間帯は脳が一日の出来事を整理するタイミングと重なるため、日記の内容が記憶にも定着しやすくなります。

ポイント:

- 寝る前のスマホタイムの代わりにノートを開く

- 寝室に日記帳とペンを常備しておく

- 入浴後、リラックスした状態で書くのも◎

📝 アドバイス:

「書く時間」ではなく「書くタイミング」(例:歯磨き後など)で習慣化すると忘れにくくなります。

5. 書いた内容を「見返す」習慣を持つ

日記は書きっぱなしでは効果が半減します。

ときどき過去のページを振り返ることで、「自分がどう変化してきたか」に気づくことができ、自己理解がより深まります。

見返すことで得られる効果:

- 自己成長の実感

- 問題パターンの発見(悩みのループなど)

- 過去の自分への共感・許し

📝 アドバイス:

毎週末や月末など、「振り返りの日」を設けましょう。

色ペンでマークしたり、ハイライトをまとめるのもおすすめです。

科学的研究が示す裏付け

アメリカ心理学会(APA)は、日記による筆記療法が不安やうつ症状の緩和に有効であると報告しています。

また、オーストラリア国立大学の研究では、感謝日記を1週間続けるだけで、幸福度と睡眠の質が改善するという結果も。

これらはすべて、日々の習慣としての日記が「心を支える力」になるという証です。

おすすめ日記ツール3選

- ① 普通のノート:好きなデザインを選び、書く時間を楽しめる。手書きの温かさが心を癒します。

- ② スマホアプリ:写真付きで書ける・クラウド保存ができる・位置情報で記録も残る。

- ③ 手帳型感謝日記:毎日「ありがとう3つ」など、項目が決まっていて書きやすい構成に。

まとめ

日記を書く習慣は、自分との対話を深め、心の波を穏やかにしてくれます。

上手に続けるためには、「短く・型化・感謝・振り返り」を意識しましょう。

今日から一行でも、あなたの心を支える「日記生活」をはじめてみませんか?

書く習慣が、心を豊かにする第一歩となるでしょう!!

コメント