こんにちは。「LIFE LAB 人生を豊かにする人生の研究室」へようこそ。

今回のテーマは、多くの方が悩む「人間関係のストレス」をどうすれば軽減できるか。

誰もが職場、家庭、友人関係などで、人付き合いの悩みを抱えています。

この記事では、心理学の視点から、人間関係がラクになる5つの実践的な心理術をご紹介します。

ストレスを溜めずに生きるコツを一緒に学んでいきましょう。

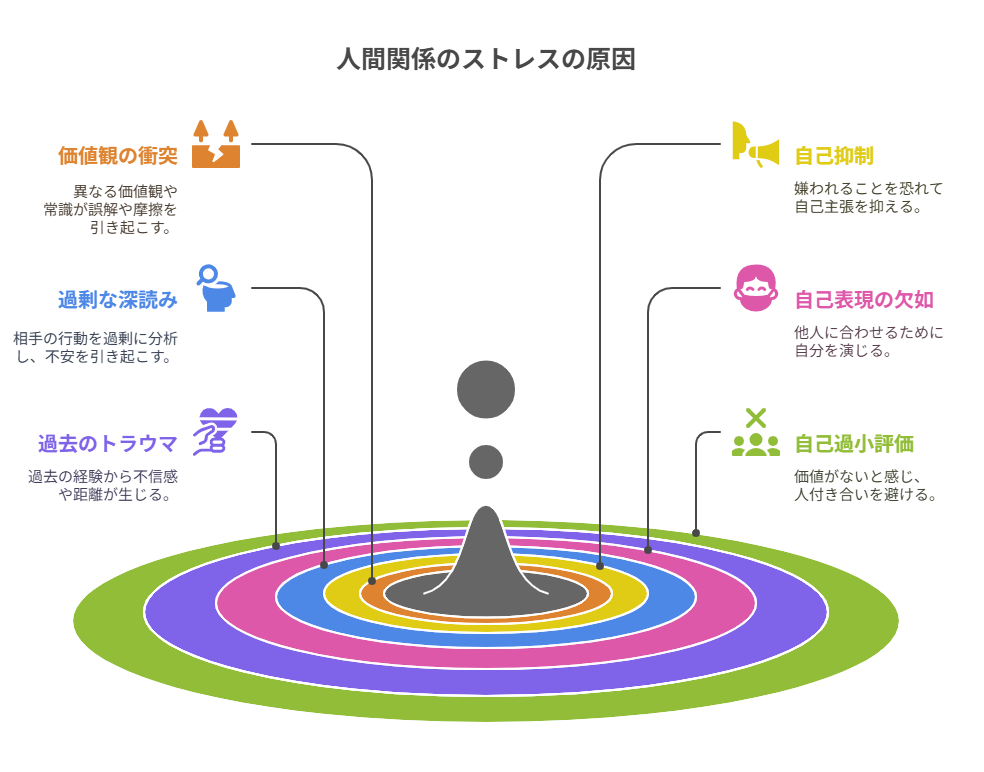

なぜ人間関係がストレスになるのか?

人間関係のストレスの根本的な原因は、「他人と自分との価値観や期待のズレ」にあります。

心理的安全が確保されない状態では、小さなすれ違いが大きな不安や緊張につながりやすくなります。

以下では、主な6つの原因について詳しく見ていきましょう。

1. 価値観・常識の違いによる衝突

人はそれぞれ異なる環境で育ち、異なる「常識」や「当たり前」を持っています。

しかし、無意識に「自分の正解が他人にとっても正しい」と思い込んでしまいがちです。

このズレが誤解や摩擦を生み、ストレスの原因になります。

2. 「いい人でいなきゃ」という思い込み

「嫌われたくない」「空気を読まなければ」という意識が強いと、自己主張ができなくなり、自分を抑え込むようになります。

やがてその無理が積もり、精神的な疲れや不満を引き起こすのです。

3. 相手の言動を過剰に深読みしてしまう

相手の表情や言葉の裏を探りすぎると、「嫌われたのでは?」「あれは皮肉だった?」といった不安に支配されます。

これは認知のゆがみとも言われ、実際よりもネガティブに捉えてしまう思考パターンです。

4. 自分を演じてしまう

本音を言えず、常に「こう見られたい自分」を演じていると、気疲れしてしまいます。

人に合わせすぎたり、好かれようと無理をしたりすることで、自己肯定感が下がり、ストレスはさらに強まります。

5. 過去のトラウマや人間関係の失敗

過去に人間関係で傷ついた経験があると、「また裏切られるのでは」「どうせ分かってもらえない」といった不信感が根付きます。

結果として、相手と距離を取りすぎたり、心を閉ざしてしまう傾向に。

6. 自分を過小評価している

「自分には価値がない」「どうせ迷惑をかけるだけ」といった思い込みがあると、人付き合いに萎縮してしまいます。

相手にどう思われるかばかりを気にして、本来の自分らしさを失ってしまいます。

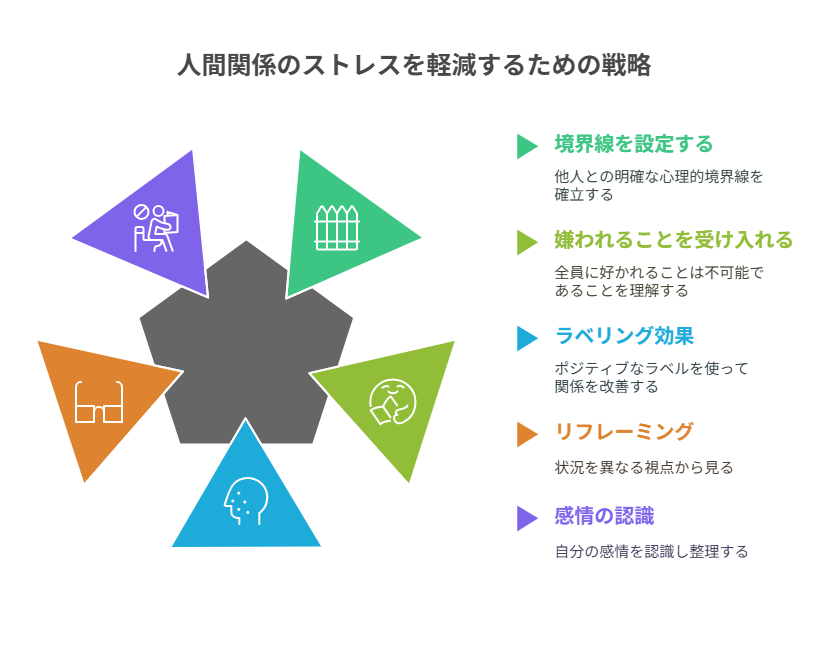

ストレスゼロに近づく!人間関係がラクになる心理術5選

人間関係のストレスは相手の問題というよりも、自分の内側にある「思考の癖」や「自己認識」が深く関わっています。

前項では原因をご紹介しましたので、本項では具体的にどうするか?心理術5選をご紹介します。

1. 境界線(バウンダリー)を明確にする

どうして大切?

他人との間に「心理的な境界線」を引けていないと、無理なお願いを引き受けてしまったり、他人の感情に巻き込まれてしまいます。

これが慢性的なストレスの原因になります。

どうやる?

- 「それは自分の問題ではない」と線引きする

- 何でも「いいよ」と言わない(例:「今は対応できないけれど、〇日なら時間が取れそうです」)

- NOと言うことは自己防衛であり、悪いことではない

効果

自分の時間と心を守れるようになり、「やらされている感」がなくなるので、人間関係の疲れが激減します。

2. 「嫌われてもいい」マインドを持つ

なぜ必要?

「いい人」でいようとするあまり、自分の気持ちを後回しにしてしまう人は、常に他人の顔色をうかがい、疲弊します。

しかし、全員に好かれることは不可能です。

どう考える?

- 「嫌われる=ダメなこと」ではない

- 相性の合わない人がいるのは自然

- 本音を出すからこそ、信頼が築けることもある

実践ヒント

- 「これは合わなかっただけ」と割り切る

- 「私は私の価値観で行動する」と自分軸を意識する

効果

人間関係における「過剰な気遣い」が減り、ラクに本音で接することができるようになります。

3. ラベリング効果を活かして関係を変える

どういう心理?

人は「あなたって〇〇な人ですよね」とラベルを貼られると、無意識にそのイメージ通りに振る舞おうとする傾向があります。

これは「ラベリング効果」と呼ばれます。

どう活用する?

- 相手にポジティブなラベルを貼る(例:「あなたって気が利くよね」)

- 子どもや部下、パートナーにも使える(例:「〇〇さんに相談すると安心する」)

注意点

- ネガティブなラベル(例:「ドジ」「気が利かない」など)は逆効果

- 無理に言う必要はないが、心から思った長所は伝える

効果

相手との関係が好意的な方向に変わりやすく、信頼感のあるコミュニケーションが自然に生まれます。

4. リフレーミングでイライラを中和する

リフレーミングとは?

「出来事の見方を変えること」です。

相手の言動にカチンときたとき、「悪意」ではなく「不安」や「余裕のなさ」かもしれないと捉えると、気持ちがやわらぎます。

たとえば?

- 「無視された」→「何か悩みを抱えているのかも」

- 「高圧的な態度」→「自分を守ろうとしてるのかもしれない」

どう実践する?

- 感情が湧いたら「これは本当に相手の悪意?」と問い直す

- いったん深呼吸して、相手の背景を想像する

効果

怒りや不安を手放しやすくなり、冷静に対応できるようになります。

不要な対立を避け、心の平穏を保てます。

5. 自分の感情を見つめて整理する習慣を持つ

なぜ必要?

自分が何にストレスを感じているかを自覚していないと、無意識にイライラや不安がたまり、人間関係にも悪影響を及ぼします。

どうやる?

- 毎日3分でも自分の気持ちを書く(日記・メモなど)

- 「何が嫌だった?」「なぜ傷ついた?」と自問する

- 書くことで「感情を言語化」し、客観視できるようになる

効果

「本当はこうしたかった」という自分の本音に気づけるようになり、人との関わり方も軸がブレにくくなります。

ストレスゼロの関係を築くために心がけたいこと

心理術だけでなく、日頃からのコミュニケーションの質も大切です。

以下のような心がけを習慣にすると、人間関係のトラブルがグッと減ります

- 相手の話を最後まで聞く

- 否定せずにまず共感する

- 無理に相手を変えようとしない

- 「ありがとう」「ごめんね」を大切にする

まとめ:人間関係の悩みは「距離感」と「視点の変化」で軽くなる

人間関係がうまくいかずに悩むと、自分に自信が持てなくなったり、日常がつらく感じてしまいますよね。

それでも、今回ご紹介した心理術を日常に取り入れることで、少しずつラクな関係性を築けるようになっていきます。

完璧な人間関係など存在しません。

だからこそ自分を守りながら、他人と穏やかに関わるための工夫が必要です。

「頑張りすぎず、でも自分を大切にする」

それが、ストレスの少ない人間関係をつくるための第一歩です。

ぜひ、今日から実践してみてください!

コメント