こんにちは、DAI研究員です!

誰でも「無料」という言葉に心を惹かれます。

無料試供品、無料アプリ、無料セミナー

──本来は対価が必要なものが無料になることで、私たちはお得感を抱きます。

しかし、そこには巧妙な仕掛けがあることも少なくありません。

たとえば、無料アプリは広告収入で成り立っている場合が多く、あなたの閲覧履歴や行動データが収集されていることもあります。

また、「無料相談」の名目で個人情報を収集し、後に高額な有料サービスに誘導するケースもあります。

本記事ではそんな「無料」ビジネスの意図を理解し、自分のお金を守れるようになるような内容をご紹介します。

「無料」がビジネスに利用される理由

「無料」は、私たちの感情や判断力に強く訴えかける強力なマーケティング手法です。

ビジネスにおいて、あえて「無料」で提供することには明確な戦略と狙いがあります。

心理的・経済的・戦略的な観点から、その理由を解説します。

1. 【心理的効果】「得した気分」による行動誘導

「無料」という言葉は、それだけで人の注意を引きます。

脳科学や行動経済学では、無料には以下のような心理効果があるとされています。

- 損失回避の原理:人間は「得をすること」よりも「損をしないこと」を優先します。無料は「損しない確実な選択」と錯覚させるため、抵抗なく手を伸ばしてしまうのです。

- 認知バイアス:金額が「0円」と表示された瞬間、価格比較やコストパフォーマンスの冷静な判断ができなくなり、衝動的な行動に走りやすくなります。

- 試してみたい心理:「無料ならとりあえず使ってみようかな」と、実際には興味が薄い商品やサービスにも触れるきっかけを作れます。

2. 【集客と信頼構築】「無料」が信頼と関係性を生む

ビジネスでは「無料」を使って以下のような目的で関係性を構築します。

- リスト獲得(メールアドレス・LINE登録など)

無料のPDF、動画、テンプレートなどを提供し、見込み客の連絡先を取得。これを足がかりに継続的な情報提供が可能になります。 - 体験の提供(トライアル)

無料期間や無料サンプルを通じて、商品やサービスの「良さ」を実際に体験してもらい、安心感を醸成します。 - 教育マーケティング

無料で有益な情報を提供することで、「この人(会社)は信頼できる」と感じてもらい、将来的な購入につなげる狙いがあります。

3. 【戦略的視点】フリーミアムモデルとバックエンドの仕組み

「無料」はあくまでも「入り口」であり、ビジネスとして収益を上げるための導線設計がされています。

- フリーミアム戦略

基本機能は無料、高度な機能は有料というビジネスモデル。例:Evernote、Dropbox、Canvaなど。 - バックエンド商品への誘導

無料の講座・セミナー・資料請求などから、最終的には有料の講座、コンサル、商品販売へとつなげる設計。 - 広告収益

無料のコンテンツやアプリを通じてユーザーを集め、そのアクセス数をもとに広告収益を得るモデル。例:YouTube、無料ニュースサイトなど。

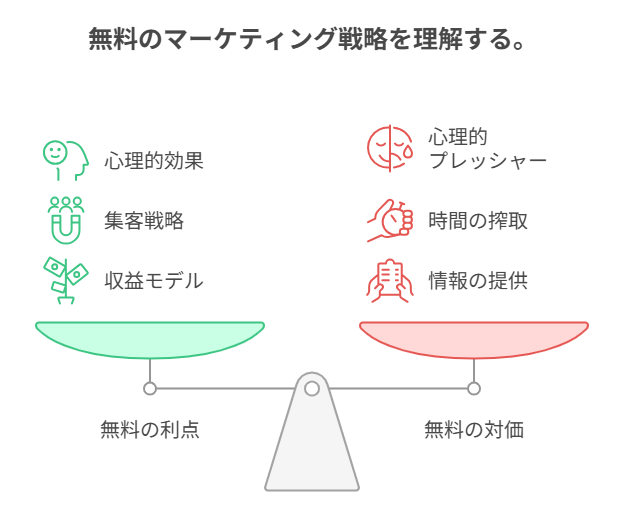

4. 【無料に潜むコスト】「時間」「情報」「将来的な支出」

一見「無料」でも、ユーザーは何かしらの形でコストを支払っていることが多いです。

心理的プレッシャー:無料の恩を感じ、「有料商品を買わなきゃいけないかも」と無意識のプレッシャーを感じるケースも。

時間の搾取:「無料セミナー」で1時間以上拘束され、実は営業トーク中心というパターン。

情報の提供:「無料登録」の裏で、個人情報が収集・マーケティングに利用される。

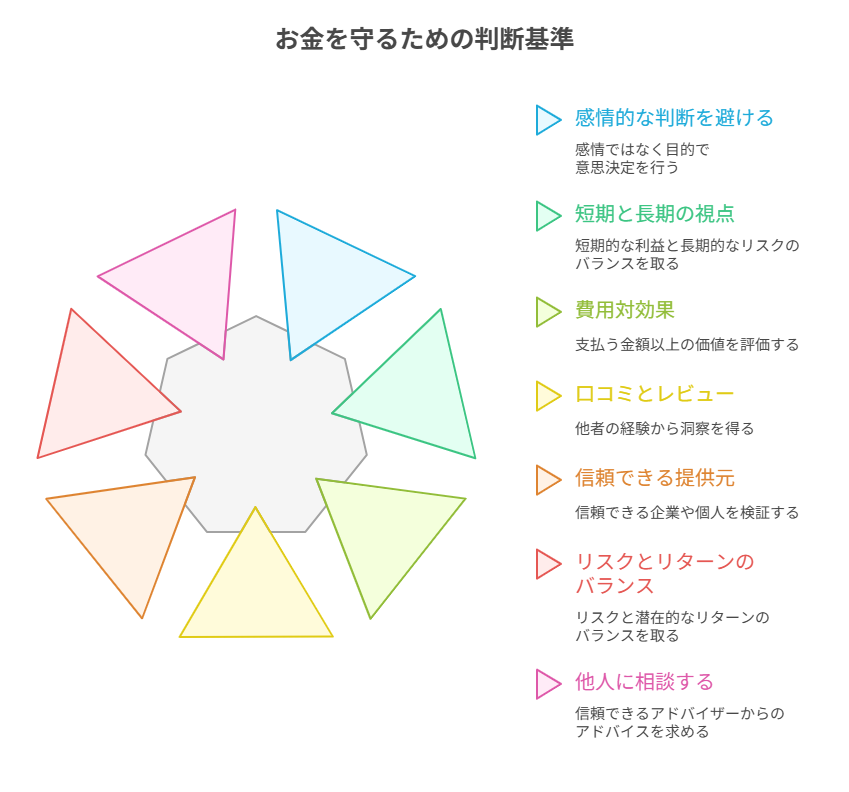

お金を守るための正しい判断基準とは?

人生におけるお金の意思決定は、「稼ぐこと」以上に「守ること」で差が出ます。

大切なのは、感情に左右されず、冷静に価値を見極める力。

以下では、初心者でも使える【お金を守るための7つの判断基準】を具体的に紹介します。

1. 【本当に必要か?】感情ではなく目的で判断する

- 購入や登録の目的が明確か?

- それがなかったら困るのか、代替手段はないか?

たとえば、無料プレゼントのついた商品に惹かれても、「本当にその商品が必要か」を冷静に考えることが重要です。

「今だけ」「限定」などの言葉に感情が動いていないか?立ち止まるクセをつけましょう。

2. 【短期と長期の視点】一時的な得と、将来の損を天秤にかける

- 今得する代わりに、将来的に損するリスクはないか?

- 継続課金や解約しづらい仕組みではないか?

例:初月無料のサブスクや0円レンタルなどの「無料」系には、翌月から高額になる落とし穴がある場合があります。冷静に、「1年後の自分」に相談する気持ちで判断しましょう。

3. 【費用対効果】金額以上の価値があるか?

- 支払う金額以上の「知識・体験・成果」が得られるか?

- 時間・労力とのバランスはどうか?

たとえば、安いからといって安易に契約した商品や講座が、まったく役に立たなければ「安物買いの銭失い」です。

価格ではなく「得られる結果」にフォーカスして判断することが大切です。

4. 【口コミ・レビューの確認】他者の声から判断材料を得る

- 中立的な第三者レビューがあるか?

- 宣伝ではなく実体験に基づく声か?

SNSやYouTubeでは「広告案件」である可能性もあります。

複数の口コミを比較して、不自然な高評価ばかりでないかを見極めましょう。

5. 【信頼できる提供元か?】企業・発信者の実績と信用

- 運営者や企業に信頼性があるか?

- 会社の情報が明示されているか?(住所・代表者・連絡先)

無料だからといって安易に登録するのではなく、情報発信者の「過去の実績」や「他のサービス内容」もチェックすることが、お金を守るための大切な習慣です。

6. 【リスクとリターンのバランス】うまい話にリスクはないか?

- 「ノーリスク・ハイリターン」など不自然な訴求ではないか?

- 最悪のケースを考えても受け入れられるか?

「簡単に稼げる」「リスクゼロで収益化」など、都合の良い話には注意が必要です。

お金を守るには、「何が起きたら損するか?」を事前に想定する冷静な目が必要です。

7. 【他人に相談できるか?】第三者の目を通してチェック

- 他人に相談しても恥ずかしくないか?

- 家族や信頼できる友人の意見を聞いてみたか?

迷ったら、信頼できる人に相談してみましょう。

他人に説明できない判断は、見直すべきサインです。

判断力は「習慣」で鍛えられる

正しい判断力は一朝一夕では身につきません。

ですが、日々の小さな選択(たとえば無料登録、セール品の購入、情報商材の判断など)を積み重ねていくことで、だんだんとお金に強くなる思考が育ちます。

具体的な事例:損をしないための行動例

お金を守るには、「賢く行動する」ことが最も重要です。

ただ節約するだけではなく、情報を見抜き、落とし穴を避ける行動が必要です。

以下では、よくある「無料」や「お得」に見える場面で、損をしないためにどう行動すればよいのか、事例とともに紹介します。

事例①:無料セミナーに参加 → 高額商品のセールスに注意

よくある場面

「○○が無料で学べる!」

と謳うセミナーに参加したら、最終的には30万円の高額講座を勧められた…。

損をしないための行動

- セミナー参加前に「販売商品があるかどうか」調べる

- 講師の実績やレビューをチェック

- その場で契約しない(いったん持ち帰る)

ポイント

無料セミナーは販売導線であることが多く、「無料=善意」ではないと理解しておきましょう。

営業されても「即決しない」ことで冷静な判断ができます。

事例②:初月無料のサブスク → 解約忘れで無駄な出費

よくある場面

「初月無料!」に惹かれて登録した動画配信サービス。1か月後に解約を忘れて料金が発生…。

損をしないための行動

- 登録直後にカレンダーやアラームで「解約日」を設定する

- 支払い方法をプリペイドやデビットカードにして被害を最小限にする

- 本当に必要なサービスか?登録前に自問する

ポイント

「初月無料」の裏側には、解約忘れによる自動課金を狙った仕組みがあります。

「必要なら継続、不要なら解約」と、あらかじめ区切って考えることが損しないポイントです。

事例③:SNSで流れてくる無料キャンペーン → 情報抜き取りリスク

よくある場面

「LINE追加で無料プレゼント!」という投稿に反応したら、その後しつこく営業DMが来たり、知らぬ間に個人情報が収集されていた。

損をしないための行動

- アカウントの信頼性をチェック(投稿数・コメント・フォロワー数など)

- 公式であるか確認(認証バッジがない、怪しいURLは要注意)

- 本名や住所・電話番号などは絶対に入力しない

ポイント

無料で釣ってLINEやメールに誘導し、個人情報を得てから高額商材へ…

というビジネスモデルが存在します。

「無料登録に見えて、実は情報を奪われている」ケースを警戒しましょう。

事例④:格安セールで買いすぎ → 結果的に損する買い物

よくある場面

「今だけ50%オフ!」に釣られて、使う予定のない洋服や雑貨を大量購入。

結局使わずに処分する羽目に…。

損をしないための行動

- 欲しくなったら「その場を離れて1日考える」ルールを設ける

- 使用シーンが具体的に思い浮かばないなら買わない

- その商品が“なかったら困るか?”で判断

ポイント

セールは「安くなること」ではなく「必要なものを適正価格で買う」ことが正解。

セール品であっても使わなければ損です。

事例⑤:「0円教材・0円診断」→ 後から有料サービス誘導

よくある場面

「無料で○○診断」「○○が無料でもらえる」

という広告に申し込んだら、次々に有料商品の案内が…。

損をしないための行動

- 無料の理由と提供者の目的を冷静に分析する

- 登録前に「このあとどんなサービスが出てくるか?」を想像する

- 無料教材で十分学べるなら、それで終了とする意志を持つ

ポイント

無料オファーはリストマーケティングの入り口。

悪ではないですが、冷静な線引きと取捨選択が求められる場面です。

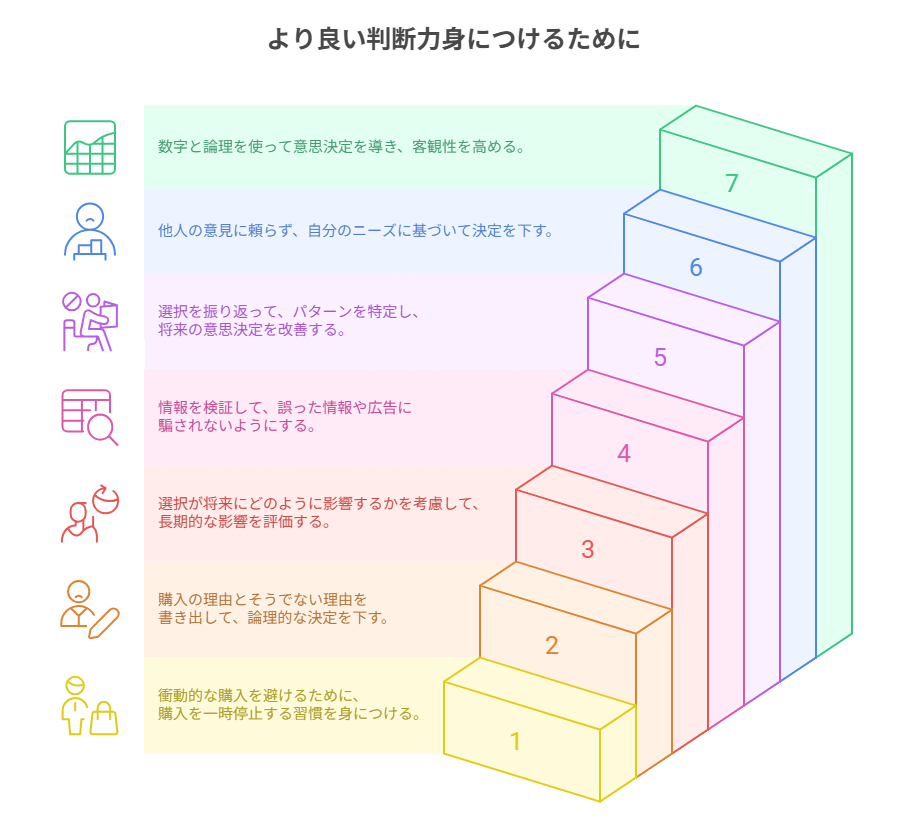

正しい判断力を鍛える習慣

お金を守るために必要なのは、一時的な知識ではなく、迷わずに「NO」と言える判断力です。

人は感情や雰囲気に流されやすく、損する選択をしがちです。

だからこそ、日常的に“判断の質”を高める習慣を持つことが、自衛につながります。

① 「欲しい・買いたい」と思ったときに“立ち止まる”癖をつける

人間の衝動は数秒〜数分でピークを迎えます。判断力が鈍るのは、その一瞬です。

習慣例:

- コンビニやECサイトで「買おうかな」と思ったら、まず10秒止まる。

- 「明日までに買おう」と自分に約束して、その場で買わないルールにする。

ポイント:

衝動を一時停止するだけで、90%以上の無駄遣いを防げます。

習慣化すれば、冷静な判断力が自然と身につきます。

② 「買う理由」と「買わない理由」を書き出して比較する

感情だけで判断せず、論理的に「本当に必要か?」を考える訓練です。

習慣例:

- 買いたい物が出てきたら、スマホのメモ帳に「買う理由/買わない理由」を5つずつ書いてみる。

- 見比べて納得できたら購入、どちらかに偏りがあるなら一旦保留。

ポイント:

頭の中だけで判断すると、感情に引っ張られます。

可視化するだけで、判断は一段とクリアになります。

③ 「その行動でどう変わるか?」未来視点で考える

目先の満足よりも、「その選択で1ヶ月後・1年後の自分がどうなっているか」をイメージします。

習慣例:

- 「これを買ったらどうなる?」を3ヶ月後・6ヶ月後の視点で問う

- 「それって人生にどう関係する?」と一歩引いてみる

ポイント:

多くの失敗は、「今の感情」で決めたことによるもの。

未来視点を持つだけで、判断基準が格段に安定します。

④ 情報の出どころを必ず確認する癖を持つ

誤った情報や誘導的な広告に騙されないための、リテラシー力の強化です。

習慣例:

- SNSで見た情報は「誰が言ってる?」「どんな立場?」をセットで確認する

- 企業や商品に関しては「口コミの傾向」と「公式サイト」を必ず見る

ポイント:

「誰が、なぜその情報を出しているのか?」

という視点を持つことで、判断力に深さと疑問力が加わります。

⑤ 小さな選択でも「なぜそれを選んだのか」を振り返る

日々の小さな選択が、自分の思考習慣を作っています。

習慣例:

- 今日のランチ、なぜそれを選んだ?

- 今日の支出で無駄だったと感じたのはどれ?

➡ 一日1分だけでも「なぜその選択をしたのか」を思い返す。

ポイント:

振り返りの習慣は、自分の判断の「クセ」に気づく第一歩です。気づけば修正できるようになります。

⑥ 他人の判断を盲信しない“思考の独立”を意識する

他人の意見は参考程度に。最終的には「自分で選ぶ」ことに慣れる必要があります。

習慣例:

- 有名人が紹介している商品でも、「自分の生活に本当に必要か?」で決める

- SNSの情報は、鵜呑みにせず一度調べ直してから行動

ポイント:

「誰が言っているか」よりも、「それは自分に合うか?」で判断できるようになると、騙されない力が強くなります。

⑦ 判断を“数値”で管理する

なんとなくの気分ではなく、数字を使って判断力を高めるトレーニングです。

習慣例:

- 「コスパ」を意識する(1回あたりの費用を割り出して判断)

- 時間単価で考える(その選択が自分の時間をどう使わせているか)

ポイント:

判断力は「なんとなく」の言語から、「数字・論理」へ移行することで洗練されます。

まとめ

”判断力は「才能」ではなく「習慣」で鍛えられる”

無料=リスクゼロではありません。

「無料」の言葉に惑わされて、本来の目的や価値を見失っては意味がありません。

本当に価値があるものは、「無料」かどうかではなく、自分にとって必要かどうかで判断するべきです。

そしてその判断には、日々の情報リテラシーとお金を守る意識が欠かせません。

賢くお金を守るとは、「無駄な出費を抑えること」だけでなく、「判断を誤らないこと」でもあるのです。

ぜひ、日々の生活の中で「無料」の裏にある本当のコストに気づける目を養い、豊かな人生設計につなげてください!!

コメント