こんにちは、LIFE LABのDAI研究員です!

「マクロ経済なんて、自分の生活には関係ない」――そう思っていませんか?

実は、日々の家計管理にも、マクロ経済の知識は大いに役立ちます。

この記事では、マクロ経済とは何か、そしてどうやって家計に活かせるのかを、できるだけわかりやすく解説します。

経済の知識がゼロでも安心して読み進められる内容になっていますので、ぜひ最後までお付き合いください。

マクロ経済とは?

「マクロ経済(マクロけいざい)」とは、国全体や世界の経済の流れや仕組みを大きな視点でとらえる経済学の分野のことです。

マクロ(macro)は「大きい・広い」という意味。

つまり、個人や企業ではなく「国」「政府」「中央銀行」「業界全体」といった単位で、経済を分析・理解しようとする考え方です。

マクロ経済では主に以下のようなテーマを扱います:

- GDP(国内総生産)

- 失業率

- インフレ・デフレ

- 金利(政策金利)

- 財政政策と金融政策

- 為替相場

- 景気循環(好景気・不景気)

ニュースで「日銀が利上げを検討」「政府が景気対策を発表」「アメリカのインフレ率が予想を上回る」などと報じられているのは、すべてマクロ経済に関する話題です。

ミクロ経済との違い

では、よく比較される「ミクロ経済」とはどう違うのでしょうか?

| 分類 | 対象 | 具体例 |

|---|---|---|

| マクロ経済 | 国家・業界全体・世界 | 金利、為替、物価、GDP、景気 |

| ミクロ経済 | 個人・家庭・企業 | 価格の決定、需要と供給、消費者行動 |

ミクロ経済が「家庭がスーパーでどの商品を選ぶか」といった個人レベルの経済活動を扱うのに対し、マクロ経済は「なぜ物価全体が上がっているのか」「なぜ円安が進んでいるのか」といった全体的な動向を読み解こうとします。

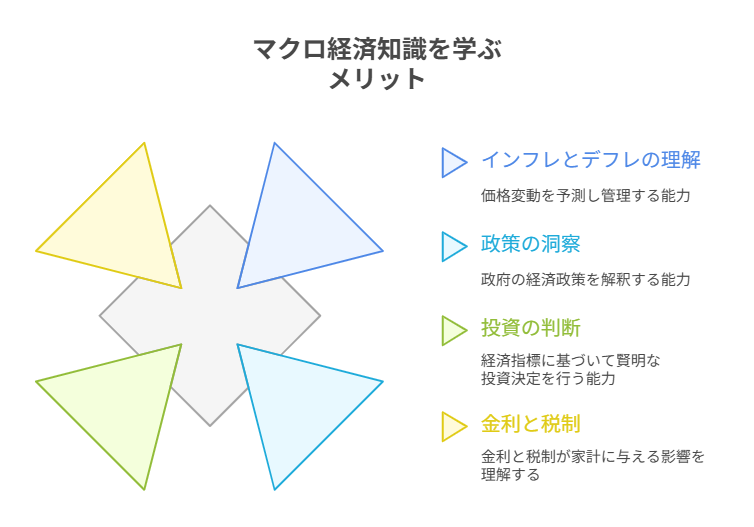

なぜマクロ経済を知ると家計がラクになるのか?

「経済って難しそう…」「自分には関係ない」と感じる人も多いかもしれません。

しかし、マクロ経済の基本を知っておくだけで、日常生活や家計管理に大きなメリットがあります。

1. インフレ・デフレの波に飲まれない

たとえば物価が全体的に上昇している「インフレ」の局面では、現金を貯め込むだけでは資産価値が目減りします。

逆に「デフレ」時は支出を抑えて、手元資金を厚くするのが正解。

つまり、今の経済がどんな局面なのかを知っているだけで、ムダな支出やリスクの高い行動を避けられます。

2. 政策の意図が読めるようになる

政府や中央銀行は、景気をコントロールするために「利下げ」「増税・減税」「補助金」などさまざまな政策を打ち出します。

こうした政策の意図がわかるようになると、「今はローンを組むべきか」「固定金利と変動金利、どちらを選ぶべきか」といった判断もブレにくくなります。

3. 投資の判断軸ができる

マクロ経済の動向を見ていれば、「円安だから今は輸出企業が有利そう」「金利が上がるから不動産価格に注意」といった、投資判断に役立つ視点が身につきます。

経済の“風向き”を感じる力があれば、短期的なノイズに惑わされにくくなります。

4. 家計に直結する金利・税制が見えてくる

住宅ローン金利、預金利率、クレジットカードの金利、さらには将来の消費税や社会保障…。

すべてマクロ経済政策の影響を受けています。

「金利が上がる前に繰上返済しよう」などの行動がとれるかどうかで、10年後の家計に数十万円~数百万円の差がつくことも。

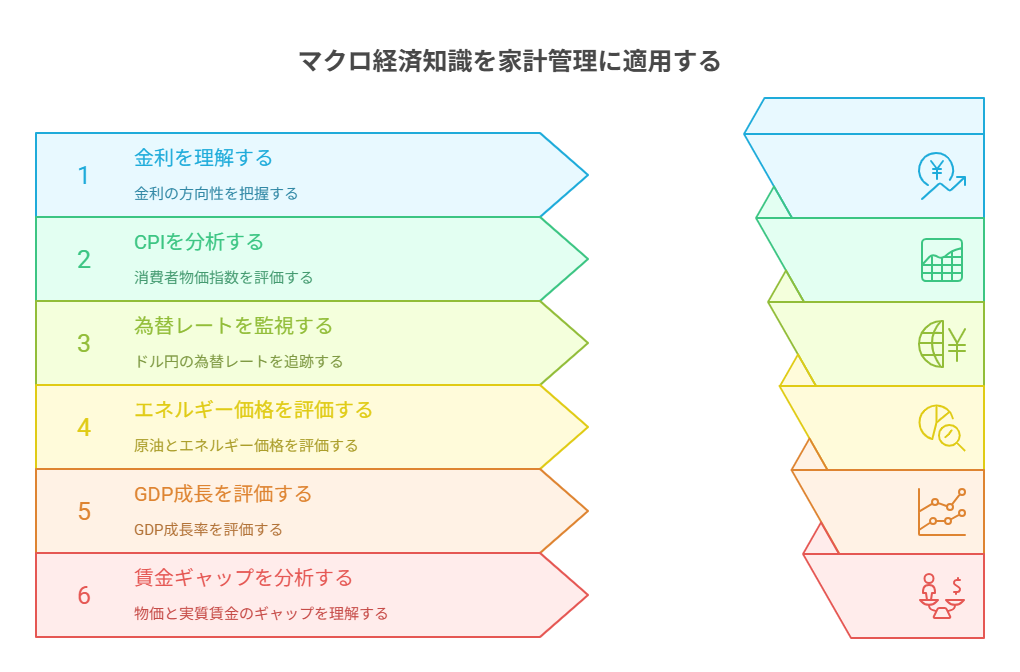

家計管理に活かすためのマクロ経済チェックポイント

マクロ経済は「知っているだけ」では意味がありません。

大切なのは「どう活かすか」

ここでは、一般家庭が日常の家計管理に取り入れやすいマクロ経済のチェックポイントを6つに分けて解説します。

1. 日銀の政策金利(=金利の方向性)を押さえる

住宅ローンやカードローン、企業の借入れコスト、さらには預金金利まで、金利は家計にじわじわ効いてくる大事なファクターです。

どこをチェックする?

- 日本銀行の政策金利動向

- 「日銀 利上げ」「金利 引き上げ」などのニュース

家計への活かし方

- 変動金利ローンを組んでいる人は、利上げ局面では返済額の見直しや繰り上げ返済を検討

- 預金金利が上がるなら、普通預金から定期預金への資金移動もアリ

2. 消費者物価指数(CPI)をチェックしよう

CPI(消費者物価指数)は、私たちの暮らしに最も密接に関わる「物価の上昇・下落」を示す指標です。

食料品・光熱費・日用品などの値動きが含まれています。

どこをチェックする?

- 総務省統計局のCPI発表(月1回)

- 「インフレ率」「物価指数」といった経済ニュース

家計への活かし方

- 食費・光熱費・交通費などの生活費がどれほど影響を受けているかを実感

- 高インフレ時には固定費の見直し(サブスク、通信費など)を積極的に行う

3. 為替相場(ドル円)を見よう

為替レート(特にドル円)は、輸入品の価格、ガソリン代、食料品価格などに影響を与えます。

円安になれば、輸入品は高くなり、円高になれば安くなります。

どこをチェックする?

- 為替情報サイト(Yahoo!ファイナンス、日経など)

- 「ドル円 相場」のGoogle検索トレンド

家計への活かし方

- 為替が円安のときは、海外製品(PC、ガジェット、食品)を控える

- 円高時には輸入品の買いだめや海外通販の活用を検討

4. 原油価格とエネルギー価格

原油価格は、ガソリン・電気・ガス・食品輸送コストなど、暮らしのあらゆる価格に直結します。

どこをチェックする?

- WTI原油先物価格(検索ですぐ出ます)

- 電気・ガス会社の燃料調整費の変動

家計への活かし方

- 原油高のときは、光熱費の節約意識を高める

- 電力会社の見直しや節電アイテムの導入で先手を打つ

5. GDP成長率・景気動向指数を押さえる

GDPや景気動向指数は、日本全体の経済の“体温計”のようなもの。

企業の業績、雇用状況、賃金水準、物価変動にも連動しています。

どこをチェックする?

- 内閣府発表のGDP速報

- 景気ウォッチャー調査(現場の声から景気を判断)

家計への活かし方

- 景気が悪化傾向にあるときは、収入が減るリスクに備えて生活防衛費を厚く

- 景気が回復局面なら、将来に向けた投資やスキルアップにお金を回す

6. 物価と実質賃金のギャップを見る

「給料が増えても物価も同じだけ上がっていたら、生活はラクにならない」

…このギャップが実質賃金です。

物価上昇に賃金が追いつかない場合、実質的な生活レベルは下がっていきます。

どこをチェックする?

- 厚生労働省「毎月勤労統計」

- 各ニュースの「実質賃金」項目に注目

家計への活かし方

- 実質賃金が下がっているときは、支出削減・副業・収入源の多様化を早めに検討

- 一方で、賃金が物価を上回る伸びをしている場合は、将来のための貯蓄や投資に好機

マクロ経済の情報をキャッチするおすすめの方法

「マクロ経済って、難しそう…」と感じる方は少なくありません。

でも、安心してください。

必要な情報だけを、無理なく・効率的にキャッチする方法はたくさんあります。

1. 経済ニュースアプリを活用する

まず手軽なのが、無料の経済ニュースアプリの活用です。

以下のようなアプリは、経済初心者でも使いやすく、わかりやすい表現で情報がまとまっています。

- NewsPicks: 専門家のコメント付きで話題が分かる

- 日経電子版(有料)/日経テレ東大学(無料動画): 日本経済の今を分かりやすく解説

- スマートニュース「経済」タブ: 要点をサクッと把握可能

2. 月1回の「経済情報ルーティン」を作る

毎日ニュースを追う必要はありません。

月1回、家計簿を見直すタイミングに、以下のような情報をざっと確認するだけでもOKです。

- 日銀の政策金利発表(月1回)

- 総務省の消費者物価指数(CPI)

- 厚労省の実質賃金データ

- 為替(ドル円)と原油価格(WTI)

これらの情報は、Googleで「●● 指標」と検索するだけで簡単に見つかります。

3. SNS・YouTubeの「経済系インフルエンサー」も意外と便利

最近では、InstagramやYouTubeで経済をわかりやすく解説してくれる発信者も増えています。

たとえば、「経済を噛み砕くアニメ解説」や「5分でわかる今週の経済」など、スキマ時間でもチェックできる良質な情報源があります。

知識を“使える力”に変える

「情報は得たけど、どう使えばいいの?」と感じる方へ。

以下に、実生活の中でマクロ経済の知識をどう家計管理に活かすか、具体的なシナリオを示します。

シナリオ1:金利上昇のニュースを聞いたあなたは?

▼背景:「日銀がマイナス金利政策を解除、金利を0.1%に引き上げ」

▼活用例:

- 住宅ローンが変動金利 → 固定金利への切り替えを検討

- 積立定期預金の金利が上昇 → 長期資金を預金に一部シフト

シナリオ2:CPI(物価指数)が3%上昇

▼背景:日用品・食料品の物価が前年比で3%上昇

▼活用例:

- 家計簿で「変動費の上昇率」を見て、食費を調整

- 価格が上がる前に、長期保存可能な商品をまとめ買い

シナリオ3:ドル円が150円に急落(円安)

▼背景:急な円安により、海外製品や旅行が値上がり

▼活用例:

- Apple製品などガジェット類の購入を先送り

- 今後のガソリン代上昇を見越して、公共交通の利用を増やす

シナリオ4:GDPが2四半期連続でマイナス成長

▼背景:景気後退(リセッション)入りの兆し

▼活用例:

- 今後の昇給やボーナスへの影響を考慮 → 支出を抑制

- 生活防衛資金(生活費6ヶ月分)を再確認

まとめ

”マクロ経済は、賢く生きる“羅針盤”になる”

マクロ経済は、専門家のためだけのものではありません。

日々の生活のヒントが、ニュースの中に潜んでいるのです。

大切なのは、「完璧に理解すること」ではなく、自分の家計や行動に“置き換えて考える”習慣です。

あなたの家計に合った判断をするための「経済の視点」

決して他人事ではありません。

むしろ、知ることで日々の家計がブレなくなり、判断力が磨かれ、将来に対する不安も軽減されます。

それを武器に、これからの時代をより豊かに、より賢く生き抜いていきましょう。

本記事をきっかけに、ぜひ「ちょっと経済ニュースを見てみようかな」と思っていただけたら幸いです!!

コメント