みなさまこんにちは!LIFE LABのDAI研究員です!!

「カウンセリング」と聞いて、あなたはどんなイメージを持ちますか?

「心が弱い人が受けるもの」「自分には関係ない」

そんな風に思っているとしたら、それは大きな誤解かもしれません。

現代社会はストレスや不安、孤独感にさらされる場面が増えています。

そんな中で、心の健康を守るためにカウンセリングを活用するのは、むしろごく自然な行為です。

この記事では、カウンセリングの基本的な役割や誤解されがちなポイント、実際の利用方法までを丁寧に解説し、「心の相談は普通のこと」という考え方を深めていきます。

カウンセリングとは?──心の整理と成長をサポートする専門的対話

カウンセリングとは、心の悩みや不安を持つ人が、専門家であるカウンセラーと対話を通じて問題を整理し、自分なりの答えを見つけていくプロセスのことを指します。

ただし、ここで誤解してはならないのは、カウンセラーが「こうしなさい」と答えを与えるのではなく、話をじっくり聴いてもらいながら、自分の中にある答えを引き出していくサポート役であるということです。

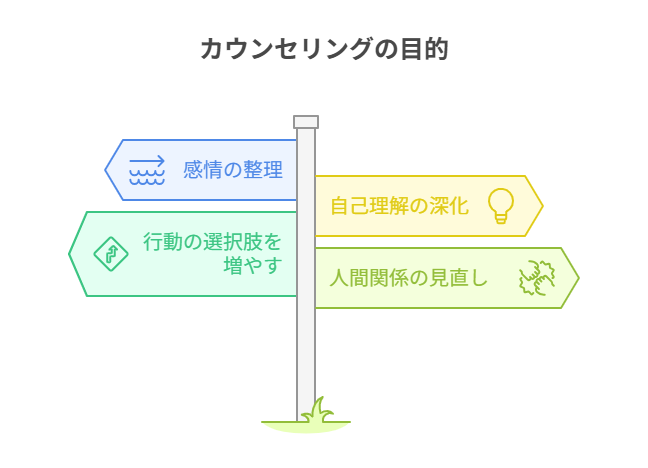

カウンセリングの基本的な目的

カウンセリングの目的は、単に「悩みを聞いてもらうこと」ではありません。

主に以下のような目的があります。

- 感情の整理:不安、怒り、悲しみなど、自分では整理できない感情を言葉にして表現することで、落ち着きを取り戻す。

- 自己理解の深化:自分がなぜそう感じるのか、どうして同じようなことでつまずくのかに気づくきっかけになる。

- 行動の選択肢を増やす:現状を改善するために何ができるのか、自分に合った解決策を見つける手助けになる。

- 人間関係の見直し:家族、恋人、職場などの人間関係におけるパターンに気づき、健全な関係を築くヒントを得る。

どんな人がカウンセリングを受けるのか?

カウンセリングは決して「特別な人」だけのものではありません。

実際には、以下のような理由でカウンセリングを訪れる方が多くいます。

- 職場のストレスや人間関係に悩んでいる

- 家族や夫婦間の不和を解消したい

- うつっぽい・眠れない・気分が落ち込む日が続いている

- 人と関わることがしんどい

- 自己肯定感が持てない、人生に意味を感じられない

つまり、誰にでも起こり得る日常の悩みがカウンセリングのテーマになっているのです。

カウンセラーの役割とは?

カウンセラーは、「専門的な訓練を受けた対話のプロフェッショナル」です。

話を聴くだけでなく、以下のようなスキルを駆使して、あなたの心のサポートを行います。

- 傾聴スキル:評価やジャッジを一切せず、あなたの言葉に深く耳を傾けます。

- 共感力:「あなたの気持ちを理解したい」という姿勢で寄り添います。

- フィードバック:必要に応じてあなたが気づいていない感情や視点を言葉にして返してくれます。

- 信頼関係の構築:安心して話せる環境づくりを大切にします。

「話す」だけで本当に効果があるの?

「ただ話すだけで、悩みが解決するの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。

しかし実際には、「話す=アウトプット」することで、脳内で考えが整理され、自然と答えが見えてくることも多いのです。

さらに、第三者(=カウンセラー)という中立的な存在に話すことで、感情的な混乱から一歩引いて、自分自身を客観的に見られるようになります。

よくある誤解とその正体──カウンセリングに抱きがちな偏見と事実

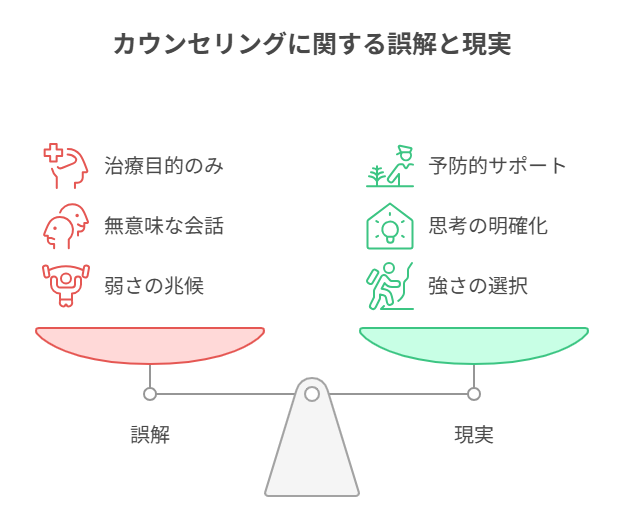

誤解①:「カウンセリングは心の病気の人だけが受けるもの」

この誤解は、メンタルヘルスに関する社会的な偏見が背景にあります。

日本では特に「カウンセリング=精神疾患を治すもの」という印象が根強く、医療行為と混同されがちです。

実際は…

カウンセリングは、心の病気に限らず、「仕事」「人間関係」「人生のモヤモヤ」「自己理解」など、日常生活の中で感じる不安や悩みのサポートが目的です。

つまり、予防的・成長的なサポートなのです。

カウンセリングは「心を壊してから行く場所」ではなく、「心を整えるためのメンテナンスの場」

誤解②:「話すだけで何も変わらないのでは?」

「どうせ話しても意味がない」「愚痴を聞かれるだけでは?」といった思い込みは、カウンセリングの“プロセス”に対する理解不足からきています。

実際は…

カウンセリングでは、ただ話すだけではありません。

カウンセラーが質問やリフレクションを通じて思考や感情を深堀りし、整理しやすくしてくれることで、思考がクリアになり、行動への一歩が踏み出せるようになります。

たとえば、以下のような効果があります:

- 自分の本音に気づく

- 他者との関係の見え方が変わる

- 行動の選択肢が増える

- 思い込みから解放される

「気づく」→「整理する」→「行動する」という変化の流れが、対話を通じて自然に生まれます。

誤解③:「弱い人が頼るもの」

「自分の力で何とかすべき」「人に頼るのは情けない」

という自己責任思考や完璧主義が、このような誤解につながります。

実際は…

本当に強い人とは、必要なときに適切な助けを求められる人です。

むしろ自分の状態を見極めて、「ここは専門家の力を借りよう」と判断できる人こそ、しなやかに生き抜く力を持っています。

また、経営者やアスリート、芸能人などパフォーマンスが求められる人ほど、メンタルケアに投資しているという現実もあります。

カウンセリングは「弱さ」ではなく「自己成長への選択」。

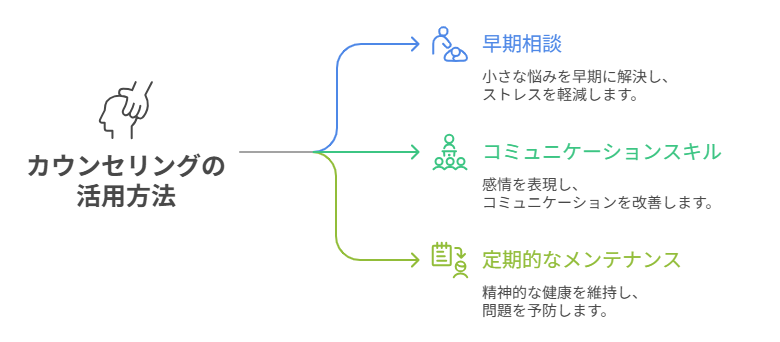

カウンセリングを実際にどう活用すればいいのか?

カウンセリングは、ただ悩んだときに駆け込むだけでなく、日常の中に取り入れることで、自分らしい生き方をサポートするツールになります。

以下は、実生活での取り入れ方のヒントです。

① 軽いモヤモヤこそ相談のチャンス

「こんなこと話していいのかな?」

という些細な悩みほど、実は根深いストレスの前兆かもしれません。

以下のような状況は、カウンセリングの活用シーンとして最適です。

- 理由もなくイライラする・落ち込む

- 仕事に集中できない

- 家族や恋人との会話に疲れる

- 選択に迷ってばかりいる

- 自分の気持ちがわからない

小さな違和感を放っておかず、プロと一緒に早めに整理しましょう。

② 「話す練習の場」として活用する

普段、誰にも言えないことや、話がうまくできないと感じている方には、カウンセリングを“話すスキル”のトレーニング場として活用する方法もおすすめです。

- 自分の感情を言語化する練習

- 相手に気持ちを伝えるコツを知る

- 話しても否定されない安心感を体験する

これにより、職場や家庭でもコミュニケーションがぐっと楽になります。

③ 定期的な「心のメンテナンス」として取り入れる

歯医者の定期健診と同じように、カウンセリングも定期的に行うことで、不調の芽を早期発見・早期対応できます。

たとえば:

- 月に1回、心の棚卸し

- 目標や夢の振り返り

- 大きなライフイベントの前後に活用(転職、出産、介護など)

カウンセリングは「病気になってから行くもの」ではなく、「不調を防ぐライフスタイルの一部」に。

カウンセリングを受けることで得られる効果や変化

1. 具体的な効果

感情の整理ができる

人は感情に圧倒されると、冷静な判断が難しくなります。

カウンセリングでは、プロの対話によって自分の気持ちを「言語化」できるよう導かれます。

- イライラや不安の正体に気づく

- 感情を無理に抑えず、安全に吐き出せる

- 頭の中の混乱がスッキリ整理される

ひとりで抱え込んでいた「もやもや」が、言葉にすることで見えてくる。

思考パターンの癖に気づける

私たちは、知らず知らずのうちに「自分の思考のクセ」に縛られて行動しています。

たとえば…

- 「どうせうまくいかない」と決めつける思考(認知のゆがみ)

- 自分ばかり責めてしまう傾向(自己否定)

- すぐに他人の評価を気にする癖(外的評価への依存)

カウンセラーとの対話は、こうした思考の“偏り”に光を当て、修正のきっかけを作ってくれるのです。

行動の選択肢が増える

悩みの根本にあるのは、「行き詰まり感」や「出口が見えない感覚」です。

カウンセリングでは、その状況を第三者視点で整理し、視野を広げることで、

- 今まで考えもしなかった選択肢に気づく

- どう動けばいいのかが明確になる

- 小さな行動目標が設定できる

というように、現実的な「次の一歩」を見つけやすくなります。

2. 「実生活」にもたらす変化

人間関係がラクになる

- 「わかってもらえない」「言いたいことが言えない」といったストレスの正体を言語化できる

- コミュニケーションの取り方が変わる

- 無意識に繰り返していた対人パターン(例:依存・支配・回避)を手放せる

➡ 結果として、家庭・職場・友人関係が少しずつ円滑になっていきます。

自己肯定感が高まる

カウンセリングは「ダメ出し」される場所ではありません。

ありのままの自分を受け止めてもらう経験によって、

- 自分の存在価値を実感する

- 弱さや欠点を否定せず受け入れられる

- 他人と比較するクセから離れられる

というように、自己受容→自己信頼→自己肯定という“内なる土台”が育ちます。

重要なライフイベントの支えになる

人生のターニングポイントでは、不安や決断の迷いが大きくなります。

例:

- 転職・独立・進学・結婚・出産・離婚・介護・看取りなど

こうした時期に、カウンセリングを「心の整理と意思決定の支援」として活用することで、より納得のいく選択をしやすくなります。

一生の節目を、自分らしく乗り越える“心の伴走者”として使える。

3. 長期的なメリット:自己成長とレジリエンス(回復力)

短期的な悩みの軽減だけでなく、継続的なカウンセリングを通じて得られる「長期的なメリット」も見逃せません。

長期的なメリットとは?

| 成果 | 内容 |

|---|---|

| 心の自己管理力 | 感情・思考・行動を冷静に見つめ、整えられる力 |

| レジリエンス | 困難やストレスを乗り越える回復力 |

| 人間理解の深まり | 他者にも寛容になり、人間関係が成熟 |

| 自己表現力 | 自分の思いを言葉にする力が高まる |

| ライフデザイン力 | 人生の選択肢を主体的に選べるようになる |

カウンセリングは、人生を「反応的」ではなく「選択的」に生きるための“内面の筋トレ”

まとめ

”心の相談は“弱さ”ではなく“強さ”の証”

カウンセリングは、特別な人だけが利用するものではありません。

誰にでも心があり、誰にでも揺らぎがあります。

その揺らぎに耳を傾け、心を整えることは、むしろ“自分を大切にする行動”であり、“強さ”の現れです。

心の相談をもっと自然に、もっと身近に。

この記事が、あなたの心のケアへの第一歩になることを願っています!!

コメント