みなさまこんにちは!LIFE LABへようこそ!

今回のテーマは「デジタルデトックス」です!

現代社会において、私たちは一日に何時間もスマートフォンやパソコンの画面を見つめています。

便利で快適な一方で、気づかぬうちに心と体に大きな負担をかけているのが「デジタル依存」です。

この記事では、「デジタル断ち(デジタルデトックス)」の重要性と効果、無理なく始める方法について詳しく解説します。

心と体を軽くし、集中力や幸福感を取り戻したい方はぜひ最後まで読んでみてください。

デジタルデトックスとは?

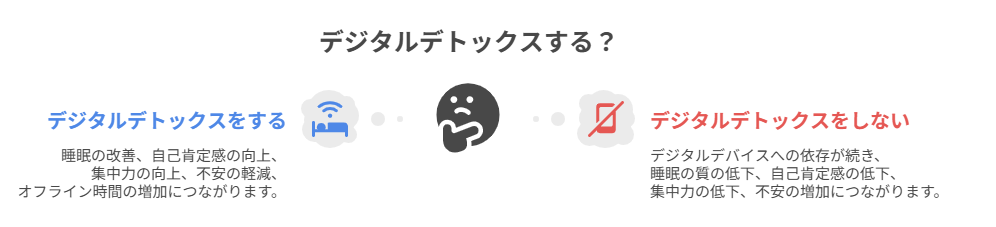

「デジタル断ち(デジタルデトックス)」とは、一定期間スマートフォン、パソコン、テレビ、SNSなどのデジタル機器やサービスから距離を置き、脳と心をリセットする習慣のことです。

私たちは日常的に、大量の情報を目にし、通知に追われ、スクロールする手を止められなくなっています。

気づけば1日中スマホを手放せない…という状態になっている人も少なくありません。

デジタル断ちは、そんな“情報疲れ”や“SNS疲れ”を軽減し、本来の自分に戻る時間を作るための習慣です。

短時間でも効果があり、1日15分のオフライン時間を持つだけでも集中力や幸福度に変化が表れると言われています。

たとえるなら、デジタル断ちは「脳の湯船につかる時間」。

疲労でガチガチになった思考を緩めるために、とても大切な“メンタル休息法”です。

なぜデジタルデトックスが必要なのか?

現代人が抱えるストレスの大部分は、「情報の過多」と「常時接続による緊張状態」に起因しています。

特に以下のような兆候がある人は、要注意です。

- 寝る前までスマホを見てしまい、寝つきが悪くなる

- SNSで他人と比較して自己肯定感が下がる

- 集中力が続かず、作業効率が落ちている

- 画面を見ていないと不安になる

- 一人の時間があると、すぐスマホを手に取ってしまう

このような状態が続くと、脳が“慢性的な緊張モード”になり、ストレスホルモンが分泌され続けて心身に悪影響を及ぼします。

特に、ブルーライトの影響による睡眠障害や、SNSによる比較思考は、精神的な不調を招きやすくなります。

また、スマホを見ている時間は「受動的」であることが多く、創造的な思考や深い対話、人間らしい体験が失われがちになります。

そのため、自分自身の感情や考えに向き合う時間が極端に減ってしまうのです。

デジタルデトックスは、こうした「無意識のデジタル疲れ」から心と体を守るためのシンプルで効果的な対策です。

特別なスキルは不要。

ほんの少しデジタルとの距離感を変えるだけで、驚くほどの心の変化を感じられる人が増えています。

仕事・家事・人間関係に忙しい現代人だからこそ、意識的に“デジタルを手放す時間”を持つことが、自分を整える第一歩となるのです。

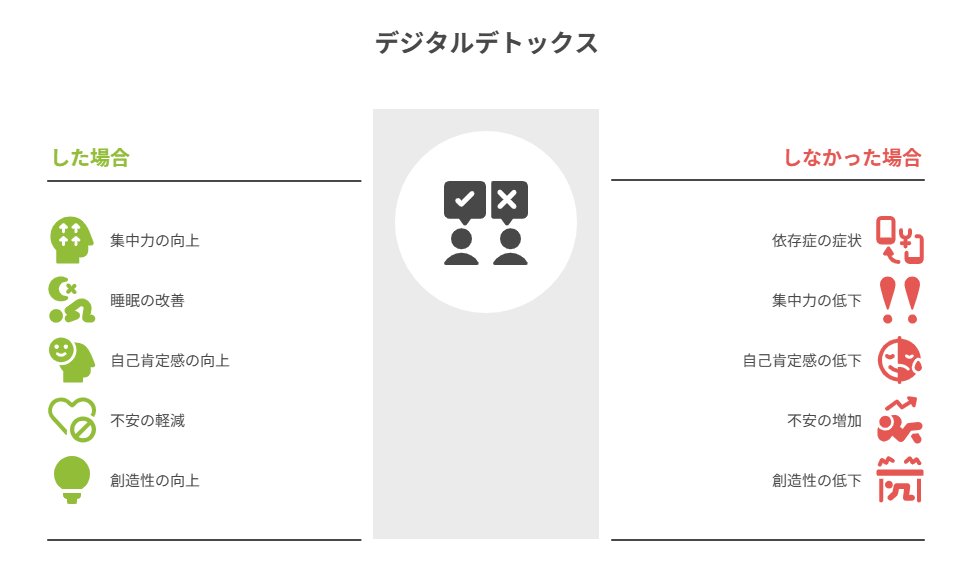

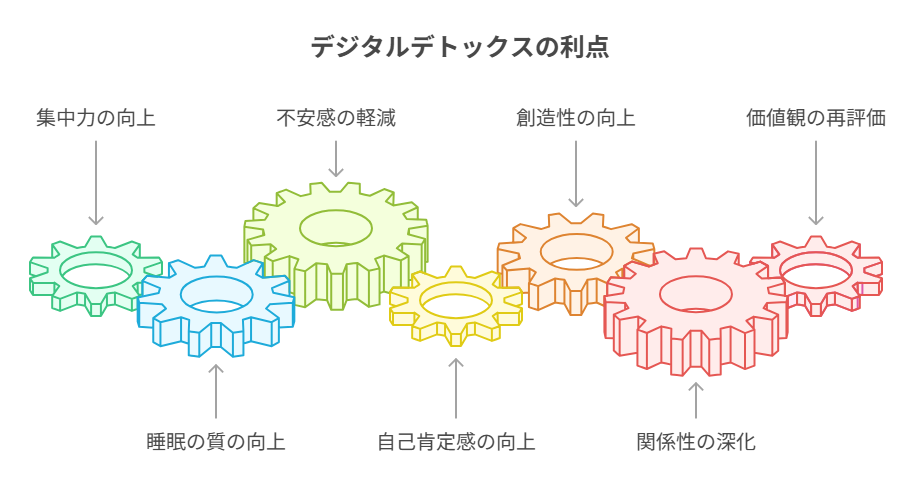

デジタルデトックスで得られる7つの変化

スマートフォンやPC、SNSから一時的に距離を置く「デジタル断ち(デジタルデトックス)」には、多くのポジティブな効果があります。

ここでは、デジタル断ちを実践することで感じられる7つの変化を具体的に紹介します。

1. 集中力の回復

通知やSNSの更新によって細切れになっていた集中力が、デジタル断ちによって劇的に改善します。

スマホを見ないだけで、読書や仕事、勉強への没入感がまるで違ってきます。

例:仕事中の「ながらスマホ」をやめたことで、作業効率が2倍に。1時間かかっていた資料作成が30分で終わるように。

2. 睡眠の質が向上する

ブルーライトは脳を覚醒させ、眠りを妨げます。

寝る前のデジタル断ちは、深い睡眠を促し、翌朝の目覚めもスッキリします。

例:寝る前1時間スマホを見ない生活に変えたら、寝つきがよくなり、朝のだるさが軽減された。

3. 不安感やイライラの軽減

SNSの情報に振り回される生活は、無意識のストレスを増加させます。

デジタル断ちによって比較や他人の評価から距離を置けるようになり、心の安定を取り戻せます。

例:Instagramの閲覧をやめたことで「自分は劣っている」と感じる機会が減り、自信が戻ってきた。

4. 自己肯定感がアップする

デジタルの世界では“他人の評価”がつきもの。

SNSから離れることで、自分の感覚や価値観を再確認でき、自己肯定感が育まれます。

例:「いいね」の数に左右されずに、自分の気持ちを優先する習慣ができた。

5. 創造力とアイデアが湧きやすくなる

スマホで常に「受け取る」状態から、自分の内面に集中できるようになることで、創造力が高まります。

アイデアを思いつく力も格段にアップします。

例:デジタル断ちの最中に、手書きでアイデアを書き出す習慣を始めたところ、新しい企画が生まれた。

6. 人との会話や関係性が深まる

スマホを手放すと、リアルな人との会話に集中できるようになります。

目を見て話す、気持ちを伝える、その時間の質が向上します。

例:スマホをテーブルに置かずに食事をするようにしたら、家族やパートナーとの会話が増えた。

7. 本当に大切なことに気づける

日々の“スクロール”に追われる生活では、自分が何を望んでいるか見失いがちです。

デジタル断ちによって、自分と向き合う時間が生まれ、価値観や目標を整理しやすくなります。

例:数日間SNSを遮断してみたら、「もっと自然の中で過ごしたい」「人のために時間を使いたい」など、心の声が浮き彫りになった。

デジタル断ちは単なる「我慢」ではありません。

心の余白を取り戻す、大切な習慣です。

最初は難しく感じるかもしれませんが、少しずつ実践することで、人生全体に心地よい変化をもたらしてくれるでしょう。

初心者でもできる!デジタル断ちの始め方

「いきなりスマホを手放すなんて無理!」という方でも、以下の方法なら安心してスタートできます。

- アプリの通知をオフにする:一番簡単なデジタル断ち。集中力UP。

- 使用時間の上限を設定:スマホの「スクリーンタイム」機能を活用。

- 寝る1時間前はノーデジタル:脳をリラックスさせるゴールデンタイム。

- 食事中はスマホを触らない:「今ここ」を味わう訓練に。

- 日曜は“オフラインデー”に:週1のデジタル断食で心を整える。

実際に変化した人の声

以前は毎日SNSで他人と比べてばかりでした。

デジタル断ちを始めてから、夜ぐっすり眠れるようになり、イライラも減りました。

今は「自分に集中する時間」が増えて、生きやすくなっています。(30代・女性)

スマホのスクリーンタイムを確認してショックを受け、1日だけオフにしてみました。

最初は手持ち無沙汰でしたが、読書や運動の時間が増え、頭がスッキリ!

週末の習慣にしています。(40代・男性)

デジタルと上手に付き合うために大切な3つの視点

完全にスマホやPCから離れるのが難しい時代。

仕事も人間関係も、デジタルを抜きにしては成り立たなくなっています。

だからこそ大切なのは、「使われる側」ではなく「使いこなす側」になること。

ここでは、デジタルと上手に付き合うために意識すべき3つの視点をご紹介します。

① 使用目的を明確にする

スマホを手にした瞬間、無意識にSNSを開いていませんか?

「何のために使うのか」を意識するだけで、時間の浪費を防ぐことができます。

- 例1:SNSは「情報収集のため」と決めて、30分以内に制限

- 例2:YouTubeは「学習目的」でチャンネルを選ぶ

ポイント:「なんとなく見る」時間は、人生の質を下げる要因になります。

② オフラインの時間をつくる

日常のどこかに“デジタルを見ない時間”を意識的に設けましょう。

これが、心の余白をつくる鍵になります。

- 例1:朝起きてから1時間はスマホに触れない

- 例2:食事中はスマホを別の部屋に置く

- 例3:夜9時以降はWi-Fiをオフにする

ポイント:「スマホを手に取れない環境をつくる」と、無理なくデジタルから距離を取れます。

③ デジタル機器の“通知”を制限する

通知は、思考や集中を妨げる最大の敵。

通知を必要最小限にすることで、自分のペースで生活を送れるようになります。

- アプリの通知をすべてオフにし、必要なものだけチェックする

- メールのチェックは「1日3回」と決めて時間を固定する

ポイント:通知に反応するのではなく、自分のタイミングで確認する習慣を。

+α:デジタルに「感謝」と「境界線」を持つ

スマホやPCがなければ、情報も学びも得られない時代。

だからこそ、「感謝」の気持ちと同時に、「付き合いすぎないための線引き」が必要です。

- 「ありがとう。今は休もうね」と言ってスマホを机に置く

- 「これはリアルで感じたい」と思う瞬間にデバイスを閉じる

ポイント:ツールに感情を向けることで、使いすぎにブレーキがかかることもあります。

デジタルを完全に排除するのではなく、自分が主導権を握って使えるようになること。

それが、心と体の健康を守る第一歩です。

まとめ

“デジタルデトックスは「心と体を軽くする新しい習慣」”

情報に振り回される毎日から抜け出し、ほんの少しの「デジタル断ち」を取り入れることで、あなたの心と体は大きく変わります。

1日5分でも構いません。まずは今日から、スマホを手放す時間を意識的に作ってみましょう。

本来の自分を取り戻す時間が、きっとあなたの人生を豊かにしてくれるはずです。

コメント