みなさま、こんにちは!!DAI研究員です!!

現代は副業が当たり前になりつつある時代です。

しかし、会社員が副業に踏み出すときには、思わぬ“落とし穴”が潜んでいます。

この記事では、「【会社員副業の落とし穴】法律リスクと回避法」というテーマのもと、

リスクを避けながら安心して副業に取り組むためのポイントを解説します。

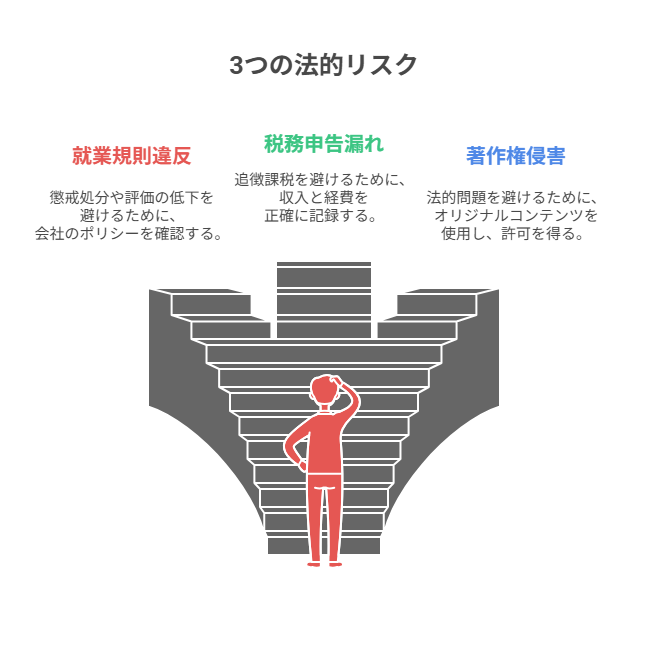

『知らないと危険!』副業に潜む3つの法律リスクとは?

副業を始める際に意外と見落とされがちなのが「法律リスク」です。

「副業OKだから大丈夫」「バレなきゃ問題ない」と思っていませんか?

実は、副業には“知らなかった”では済まされない法的リスクが存在します。

ここでは、特に注意すべき代表的な3つのリスクと、その回避法を詳しく解説します。

① 就業規則違反による懲戒処分のリスク

企業によっては副業そのものを禁止、または「会社の許可制」にしているところも少なくありません。

たとえ法的に副業が認められていても、就業規則に違反した場合は“懲戒処分”や“評価の低下”の対象となる可能性があります。

たとえば、「競業禁止規定」により、同業種や顧客競合となる副業を禁止している企業もあります。

これを破ると、損害賠償や訴訟リスクも。

【対策】:

副業を始める前に、自社の就業規則や副業ポリシーを必ず確認しましょう。

許可制であれば、必要な手続きを踏むことが重要です。競業禁止の条項があるかも要チェックです。

② 税務申告漏れによる追徴課税のリスク

副業収入が年間20万円を超える場合、所得税の確定申告が必要になります。

これを怠ると、後日税務署から連絡が入り、「延滞税」や「過少申告加算税」などのペナルティが課される可能性があります。

特に初めて副業を始める人がやりがちなミスが、「売上=収入」だけで計算してしまうこと。

必要経費や控除など、正確な計算が求められます。

【対策】:

副業を始めたら、売上・経費・振込明細などを日々記録し、年間収支を明確にしておきましょう。

クラウド会計ソフトの活用もおすすめです。収入が少なくても申告義務の有無を税務署に確認するのが安心です。

③ 著作権・肖像権・機密情報漏洩のリスク

副業としてコンテンツ制作や販売を行う場合、他人の著作物や画像を無断使用すると、著作権侵害になります。

また、本業で得た情報や人脈を副業に利用することは、会社の機密情報漏洩に該当することも。

例えば、勤務先で得た資料や顧客情報を副業ブログで活用したり、同じ顧客に対して副業の商品を売るなどはNG。

知らないうちに法令違反となる可能性があります。

【対策】:

他人のコンテンツを使う際は必ず使用許諾を確認し、フリー素材も利用規約を読むことが大切です。

勤務先に関する情報は、副業で一切使用しないのが基本。

自分で作成したオリジナルの情報のみを使うよう心がけましょう。

副業は「自由な働き方」や「収入アップ」への第一歩ですが、無防備に始めると思わぬトラブルを招きます。

就業規則、税務、権利関係など、最低限のルールを知っておくことが、副業を長く続けるカギです。

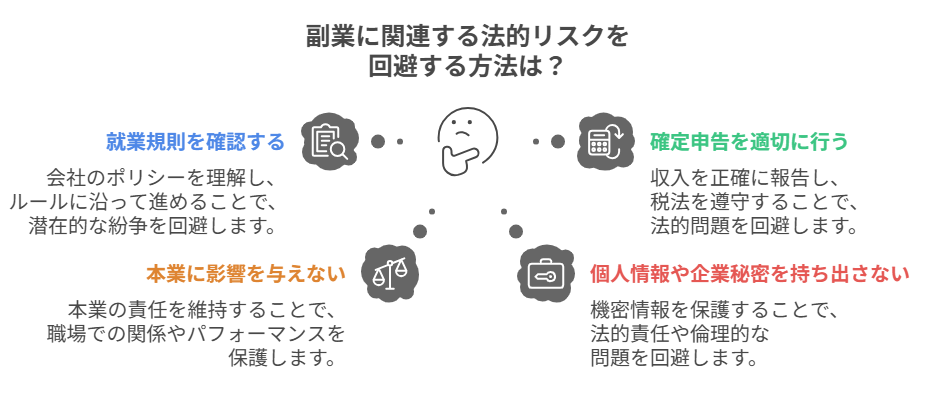

法律リスクを回避するための4つの対策

① 就業規則を事前にチェックする

副業を始める前に、自分の会社の「就業規則」を必ず確認。副業OKか、事前申請が必要かなどの条件を把握しましょう。

会社にバレないように進めるより、ルールに沿って進めたほうがトラブルを回避できます。

② 確定申告を適切に行う

給与以外の所得が20万円を超えたら確定申告が必要です。

副業収入の帳簿をつけ、必要経費も整理しておくとスムーズです。税理士に相談すれば、節税のアドバイスも受けられます。

③ 本業に支障のない副業を選ぶ

勤務時間中に副業を行う、深夜の作業で日中のパフォーマンスに影響する…こうした状況は上司や同僚との関係悪化にもつながります。

本業と副業のバランスをしっかり取ることが重要です。

④ 個人情報・企業秘密は絶対に持ち出さない

副業に関する業務で、自社の顧客名簿やマニュアルなどを使うのはNG。

トラブルの元になるだけでなく、法的責任を問われる可能性もあります。

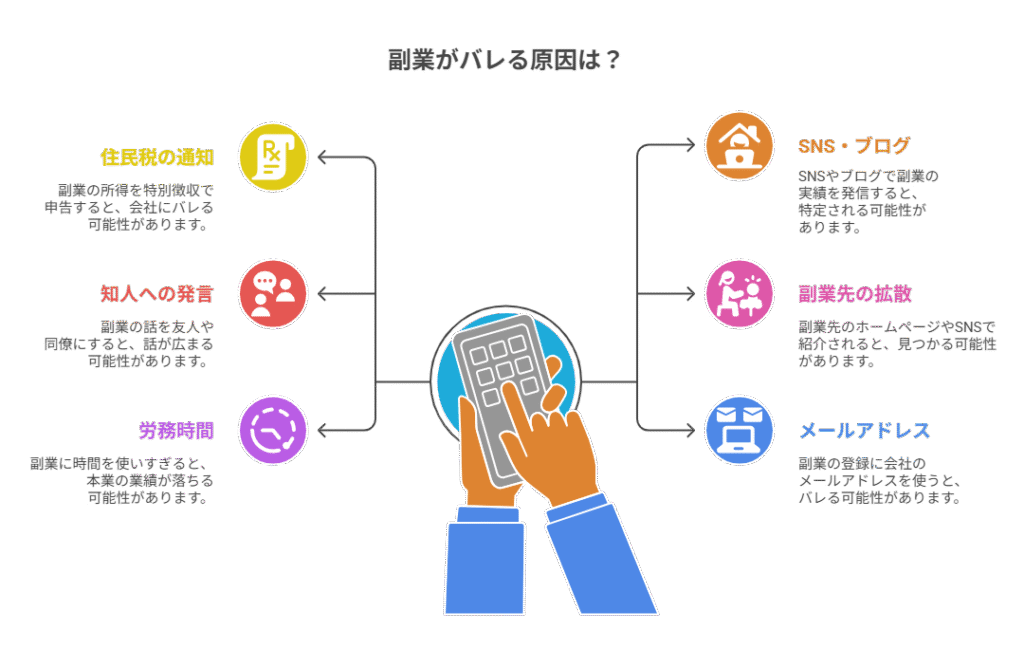

副業がバレる原因とは?意外な落とし穴も解説

「副業OKの会社じゃない」「こっそり始めたい」そんな人にとって気になるのが“副業がバレる原因”

実は、ほとんどのケースで本人の“ちょっとした油断”が原因です。

ここでは副業が会社にバレる代表的な理由と、具体的な回避法を徹底解説します。

① 住民税の通知からバレる

副業が会社にバレる最大の理由は「住民税の通知」です。

会社員の住民税は、通常『特別徴収』といって会社が給料から天引きして納付します。

副業で得た所得に対しても住民税が課されますが、これをうっかり“特別徴収”で申告すると、会社に『本業以上に住民税が高い理由』がバレてしまいます。

【対策】:

副業で確定申告をする際に、「住民税の納付方法」で必ず『自分で納付(普通徴収)』を選択してください。

これにより、副業分の住民税は自宅に通知され、会社には通知が届きません。

② SNS・ブログ・YouTubeなどの公開情報からバレる

副業の実績をSNSやYouTube、ブログで発信するのは今や当たり前。しかし、これがバレる引き金になることも少なくありません。匿名でも、口調や内容、過去の投稿、勤務先の特定などから“あなた”であると特定される可能性があります。

【対策】:

副業に関する発信を行う際は、勤務先や個人を特定されるような情報(地域、職種、名前、写真など)は伏せましょう。

また、匿名アカウントでも知人に話すと広まる可能性があるため注意が必要です。

③ 知人・同僚の“うっかり発言”からバレる

副業の話を友人や同僚にした結果、話が広まり最終的に上司の耳に入ってしまうパターンもあります。

特に飲み会やSNSの裏アカウントなど、油断した場面で漏れることが多いです。

【対策】:

「信頼できる人にだけ話す」も危険です。

副業を始めたことは、必要がない限り誰にも話さないほうが安全です。

特に職場内での発言には細心の注意を払いましょう。

④ 副業先が身バレ・拡散した

副業先のホームページやSNSで名前・写真付きで紹介されたことで、職場の誰かに見つかってしまうケースもあります。

たとえば講師業・イベント登壇・執筆などでは、副業先が“実績として”あなたを紹介してしまうこともあります。

【対策】:

副業先にはあらかじめ「本業に支障のない範囲で活動しているため、名前や顔出しは控えてください」と伝えておくことが重要です。

契約前にその旨を確認するのがベストです。

⑤ 労務時間や業績からバレる

副業に時間を使いすぎて、本業の業績が落ちたり、遅刻・居眠りが増えたりすると、「何かやってるのでは?」と疑われるきっかけになります。

副業と本業のバランスを欠いた働き方は、評価の低下にもつながります。

【対策】:

副業の時間は「夜や休日」に限定し、本業のパフォーマンスは落とさないことが鉄則。

生活リズムや体調管理にも気を配りましょう。

⑥ メールアドレスや端末の共有で発覚

副業の登録に会社のメールアドレスを使ってしまったり、会社支給のPCやスマホで副業作業をしたことでログや履歴からバレるケースもあります。

【対策】:

副業には必ず個人用のメールアドレス・端末を使用しましょう。

業務用の端末やネットワークに私用を持ち込まないのが原則です。

副業をするならどんな業種が安全?

副業として人気があり、比較的リスクが低いものには以下のような選択肢があります。

- ブログ・アフィリエイト(匿名OK・在宅可)

- Webライター・デザイン(クラウドワークスなど利用)

- せどり・物販(副業バレにくい)

- スキル販売(ココナラやストアカ)

これらは「時間の自由度」「顔出し不要」「競業に当たらない」などの点で、会社員でも始めやすい副業です。

まとめ

“副業は正しく始めて継続する時代へ”

副業は人生の選択肢を広げるチャンスですが、会社員には守るべきルールが存在します。

ルールを無視すれば、大きな代償を払うリスクも。

今回紹介したリスクと対策を踏まえて、安心・安全に副業をスタートしましょう。

バレる原因の多くは、ちょっとした確認不足や油断から始まります。

注意すべきポイントをおさえれば、安全に副業を続けることは可能です。

副業が当たり前の時代だからこそ、リスク管理もまた“自分を守る力”の一つ。

安心して一歩を踏み出せるよう、ぜひこの記事を何度も読み返してください!!

コメント