みなさまこんにちは、DAI研究員です!

子育てに追われる日々の中で、気づけばパートナーとの会話が減っている…。

そんな悩みを抱える夫婦は決して少なくありません。

ですが、どれほど忙しくても「夫婦の関係」を後回しにしないことが、子育てを乗り越える大きな力になります。

本記事では、子育て中でも仲良し夫婦でいるための具体的な工夫と考え方を、心理学や実際の夫婦の実例を交えながらご紹介します。

「夫婦関係」が子育てに影響する理由

子育て中の夫婦関係が「家庭の雰囲気」や「子どもの発達」に大きく影響するという事実は、数多くの心理学的・社会学的研究でも明らかになっています。

ここでは、なぜ夫婦関係が子育てに影響を与えるのか、その理由をより詳しく解説します。

1. 家庭の空気がそのまま子どもの心に伝わる

子どもはとても敏感です。

たとえ言葉でのケンカがなかったとしても、親の険悪な空気やぎこちない態度は子どもに伝わります。

夫婦の関係が良好であれば、家の中に安心感や信頼感が生まれ、子どもは情緒的に安定しやすくなります。

一方で、夫婦間に緊張や冷たい雰囲気があると、子どもはそれを「自分のせいかも」と感じてしまうことも。

これは自己肯定感の低下や不安定な性格形成の原因になることもあります。

2. 一貫した子育てができるかどうかは、夫婦の関係性にかかっている

子育てでは、親同士が同じ方向を向いているかどうかが非常に重要です。

例えば、母親が「宿題をしたらゲームOK」と言い、父親が「ゲームは禁止」と言えば、子どもは混乱するだけでなく、親への信頼も揺らぎます。

夫婦関係が良いと、日頃からコミュニケーションが取れているため、子育ての方針やルールにも一貫性が生まれます。

これは、子どもにとって安心できる「土台」になり、健全な発達を促します。

3. 夫婦がお互いにストレスの逃げ場になる

子育ては思った以上にストレスがかかるもの。

育児疲れや寝不足、仕事との両立など、心身ともに追い詰められる場面も少なくありません。

そんなとき、夫婦の関係が良好であれば、お互いが支え合うことができます。

「今日はありがとう」「ちょっと休んでいいよ」といった一言が、大きな励みになるのです。

逆に、パートナーに不満が溜まっていると、それが態度や言葉に出てしまい、家の中に負の連鎖が起こってしまいます。

4. 子どもは「親の姿」を見て将来の人間関係を学ぶ

親の言動は、子どもの「モデル」になります。

夫婦が互いを尊重し合い、協力しながら生活している姿を見て育った子どもは、将来、パートナーや友人との人間関係においても同じような態度を取りやすくなります。

逆に、いつも怒鳴り合っている両親のもとで育った子どもは、「人間関係=対立の連続」という価値観を持ってしまう可能性もあるのです。

5. 夫婦関係が悪化すると“育児の負担”が一方に偏る

夫婦のどちらか一方に不満や不信感があると、自然と協力体制が崩れます。

すると、育児や家事の負担がどちらか一方に偏ってしまい、さらに不満が高まるという悪循環に。

そうした状況では、どちらも疲弊してしまい、結果として子育てが雑になったり、感情的な対応が増えたりすることも。

これは子どもにとって決して望ましい環境とは言えません。

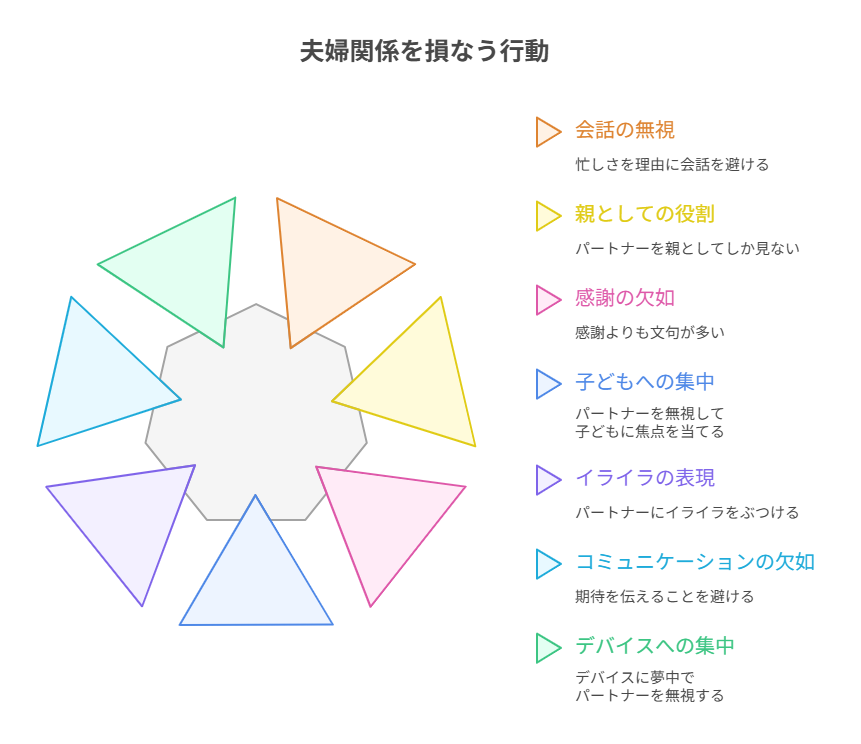

仲良し夫婦を遠ざけるNG行動リスト

知らず知らずのうちにやっていませんか?

以下のような行動は、夫婦関係を少しずつ冷え込ませてしまう原因になります。

1. 忙しさを理由に「会話」をおろそかにする

ありがちな状況:

「今は子ども優先だから」「帰宅後はクタクタで話す気力がない」

――このように、夫婦の会話がゼロになっていく家庭は少なくありません。

問題点:

言葉を交わさない日が続くと、夫婦の“感情の共有”がなくなり、「この人は私の気持ちをわかってくれない」と感じやすくなります。

改善のヒント:

会話は長くなくてOK。

「お疲れさま」「今日ちょっと大変だったね」といった共感の一言だけでも関係の潤滑油になります。

2. パートナーを“子どもの親”としてしか見なくなる

ありがちな状況:

「母親としては信頼してるけど、異性としてはもう見られない」

「子ども中心の生活になって、夫の存在が二の次に」

問題点:

“夫婦”から“共同作業者”や“管理者と部下”のような関係にすり替わると、愛情が減退しやすくなります。

改善のヒント:

・たまには名前で呼ぶ

・誕生日や記念日には「夫婦として」ちょっとしたイベントを

・スキンシップも“習慣化”してみる

3. 感謝よりも文句・指摘が多くなる

ありがちな状況:

「それくらいやってよ!」「なんでまた靴下脱ぎっぱなしなの?」と、つい責め口調に。

問題点:

否定的な言葉が続くと、相手は自己肯定感を失い「一緒にいても評価されない」と感じてしまいます。

改善のヒント:

まず「ありがとう」を1つ添えてから指摘を。

例:「お風呂洗ってくれてありがとう。あと、排水口もできたらお願いね!」

4. 子どもばかりに意識が集中し、パートナーを放置する

ありがちな状況:

「今は子育てが第一だから、夫は我慢して当然」という意識。

問題点:

“我慢を強いる”という構図が続くと、片方の不満が蓄積されて爆発するリスクがあります。

改善のヒント:

・寝かしつけ後の10分間だけ、夫婦でティータイム

・子どもを預けて「夫婦時間」を意識的に作る努力をしてみましょう。

5. イライラをぶつける/冷たい態度をとる

ありがちな状況:

忙しさやストレスが溜まると、パートナーに当たりがち。

問題点:

イライラを受け続けた相手は「話しかけづらい」「一緒にいても安心できない」と感じ、心の距離ができてしまいます。

改善のヒント:

・まずは深呼吸。反射的な怒りは6秒我慢すれば沈静化することが多いです。

・「怒り」ではなく、「困っていること」として伝えると受け取られやすくなります。

例:「○○されると私も疲れてしまうから、手伝ってもらえると助かるな」

6. 「言わなくてもわかるでしょ」という態度

ありがちな状況:

「察して欲しい」「なんで気づいてくれないの?」と心の中で思うだけ。

問題点:

察する力には限界があります。

言葉にしない限り、相手には伝わらないことがほとんどです。

改善のヒント:

・具体的に伝えるクセをつけましょう。

例:「もう少しだけ子どもを見てくれると、夕飯がもっと楽に作れるよ」

7. スマホやテレビに夢中で“同じ空間にいない”状態

ありがちな状況:

「一緒にリビングにいるのに、会話ゼロ」

スマホ・テレビに集中して、まるで別世界にいるような時間。

問題点:

物理的な距離はなくても、心理的距離は広がります。

「自分に興味がないのかな…」と感じるきっかけになりやすいです。

改善のヒント:

・1日30分だけ“ノーデバイス時間”を設ける

・子どもが寝たあと、スマホを置いて「今日1日どうだった?」と向き合う時間を意識的に作ってみましょう。

仲良し夫婦でいるためのチェックリスト

あなたのご家庭では、いくつ当てはまりますか?

ぜひ、夫婦で一緒にチェックしてみてください。

| 項目 | ✔ |

|---|---|

| 「ありがとう」を1日1回以上伝えている | □ |

| 1日5分でも夫婦の会話をしている | □ |

| 子育てや家事の分担を定期的に話し合っている | □ |

| パートナーの疲れや気持ちに気づけるよう心がけている | □ |

| 月に1度は“夫婦だけ”の時間をつくっている | □ |

| 週に1回以上、家族で一緒に笑える時間がある | □ |

| つい感情的になったときも、あとで素直に謝れる | □ |

| 子どもに見せたい“理想の夫婦像”を共有している | □ |

| パートナーの良いところを意識して見るようにしている | □ |

| 将来のこと(教育・お金・老後など)を定期的に話している | □ |

チェックの目安

- 8個以上当てはまる:素晴らしい!強い信頼関係が築けています。継続しましょう。

- 5〜7個当てはまる:安定はしているが、少し意識を強めるとより良くなります。

- 4個以下の場合:少しずつでも意識して改善を。無理なく始めることが大切です。

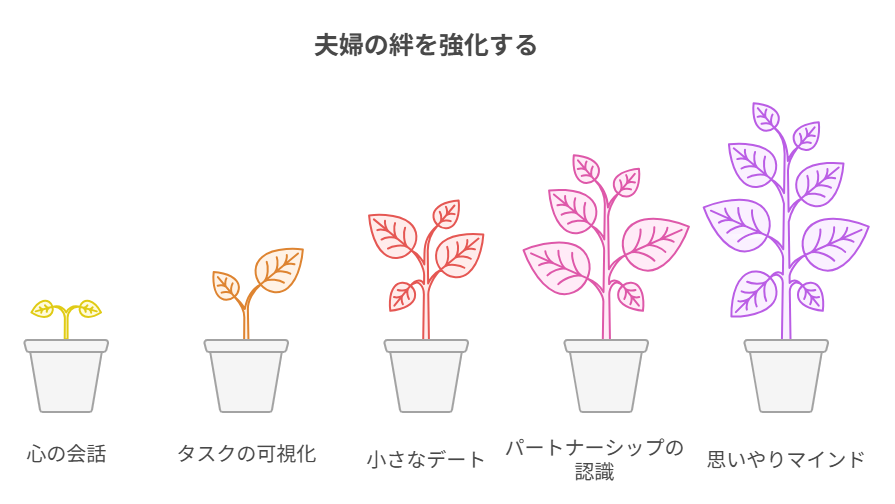

子育て中でも仲良し夫婦でいるための5つのコツ

1. 会話は「報告」ではなく「共有」にする

忙しい毎日の中で、夫婦の会話が「連絡事項」ばかりになっていませんか?

たとえば、「保育園の書類出しておいたよ」などの事務的な会話ばかりでは、心のつながりは生まれにくくなります。

大切なのは、「今日どんなことが嬉しかったか」「最近感じたこと」などを、お互いに少しでも共有する時間をつくること。

1日10分で構いません。心の会話を持つだけで、関係の温度は確実に上がります。

2. タスクは「見える化」でフェアに

子育て中は「私ばかりやってる」「相手は全然気づかない」と不満が蓄積しがちです。

そんな時こそ、家事や育児のタスクを「見える化」することが効果的です。

- ホワイトボードやアプリで役割分担を一覧化

- お互いに「ありがとう」と声に出す

- 気づいた方が先に動く意識

不公平感はコミュニケーション不足が引き金になることも。

見える化により認識のズレを減らし、感謝の気持ちを伝え合うことが、絆を深める鍵になります。

3. 「小さなデート」を月1回でも

夫婦の時間が取れない原因の多くは、「忙しいから仕方ない」と諦めてしまうこと。

しかし、ほんの短時間でも「夫婦だけの時間」をつくることが重要です。

- 子どもが寝た後にカフェタイムを設ける

- 週末に30分だけ一緒に散歩する

- 月1回、祖父母や一時保育にお願いしてランチに行く

特別なことをする必要はありません。

会話の時間、目を合わせる時間、笑顔を交わす時間が、夫婦関係を支える“栄養”になります。

4. 相手を「親」ではなく「パートナー」として見る

子どもが生まれると、どうしてもお互いを「ママ」「パパ」として見てしまいがち。

でもそれだけでは、夫婦の関係性が親業務に埋もれてしまいます。

たまには「名前で呼ぶ」「見た目を褒める」「手をつなぐ」など、“男女”としての関係性を意識することも大切。

子育てに追われる中で、少し照れくさいこうしたスキンシップが、夫婦の距離を縮めてくれます。

5. 100点を求めない「思いやりマインド」

夫婦関係の最大の敵は、完璧を求めすぎることです。

育児も家事も正解はありません。お互いにミスすることもあります。

- 「〇〇してくれない」より「〇〇してくれてありがとう」を増やす

- 言わなくても分かる、は幻想だと理解する

- 余裕がないときは「ごめんね」「助けて」と素直に言う

完璧よりも、「思いやりのある関係」を目指すこと。

それが、どんなに忙しくても仲良くいられる夫婦の秘訣です。

まとめ

”夫婦が仲良くいることが、家族全体の幸せにつながる”

子育てが大変な時期だからこそ、夫婦の関係を大切にする必要があります。

- 心の会話を意識的に持つ

- 役割分担を見える化し、お互いに感謝を伝える

- 少しの時間でも2人の時間をつくる

- パートナーとしての関係を意識する

- 完璧より思いやりを優先する

こうした積み重ねが、子どもにとっても居心地のよい家庭をつくり、夫婦にとっても「人生を共に歩む意味」を再確認させてくれるでしょう。

「家族の幸せは、夫婦からはじまる」

そんな視点で、今日から少しずつ夫婦の時間を見直してみませんか?

コメント