こんにちは。DAI研究員です!

「LIFE LAB 人生を豊かにする人生の研究室」へようこそ!

今回は、健康診断の結果を見て「この数値、正常?」と疑問に思われた方に向けて、注目すべき項目の見方と具体的な改善方法をわかりやすく解説します。

検査結果をただ眺めるだけで終わらせず、自分の“体の声”に耳を傾け、健康的な生活の指針にすることが目的です。

そもそも健康診断の目的とは?

健康診断は、症状が出る前に、体の「異変の兆し」を早めにキャッチするための大切なツールです。

特定の病気を見つけ出すためだけでなく、生活習慣病やメンタル面への影響も含めて、全体的な健康状態を把握する役割があります。

「異常なし」の結果を安心材料とせずに、あくまで自分を知る“出発点”として活かすことが重要です。

検査表の見方 一部引用元:日本人間ドック・予防医療学会ホームページ

健康診断では多くの数値が出ますが、特に以下の項目は注意して読み解きましょう。

| 項目名(記号) | 基準値 | 意味・注意点 |

|---|---|---|

| 血圧 (BP:Blood Pressure) | 収縮期:129以下 拡張期:84以下 mmHg | 高血圧は脳卒中・心疾患リスク。 低すぎてもめまい、 立ちくらみの原因に。 |

| 空腹時血糖 (FPG:Fasting Plasma Glucose) | 99 mg/dL 以下 | 110〜125は境界型糖尿病、 126以上は糖尿病の可能性。 |

| ヘモグロビンA1c (HbA1c) | 5.5% 以下 | 1〜2ヶ月の平均血糖値。 6.5%以上で糖尿病診断基準。 |

| LDLコレステロール (LDL-C) | 60〜119 mg/dL | 「悪玉コレステロール」。 高値は動脈硬化・心疾患リスク増。 |

| HDLコレステロール (HDL-C) | 40〜119 mg/dL | 「善玉コレステロール」。 低いと動脈硬化の進行リスク。 |

| 中性脂肪 (TG:Triglycerides) | 30〜149 mg/dL | 高いと脂質異常症や メタボリック症候群の要因に。 |

| AST (GOT:Aspartate Aminotransferase) | 30 U/L 以下 | 肝臓・心筋の障害指標。 アルコールや脂肪肝で上昇。 |

| ALT (GPT: Alanine Aminotransferase) | 30 U/L 以下 | 主に肝臓の炎症マーカー。 高値は脂肪肝や肝炎の可能性。 |

| γ-GTP (γ-GT:Gamma-Glutamyl Transpeptidase) | 50 U/L 以下 | アルコール摂取・肝障害の目安。 飲酒量が多い人は要注意。 |

| 尿酸 (UA:Uric Acid) | 2.1〜7.0 mg/dL | 高値は痛風・腎結石・ 腎機能障害のリスク。 |

| 推算糸球体濾過量 (eGFR:Estimated Glomerular Filtration Rate) | 60.0 mL/分/1.73㎡ 以上 | 腎臓機能の目安。60未満は 慢性腎疾患(CKD)疑い。 |

| 白血球数 (WBC:White Blood Cell count) | 3.1〜8.4 ×10³/μL | 高値で炎症・感染症、低値で 免疫力低下の可能性。 |

| 赤血球数 (RBC:Red Blood Cell count) | 男性: 430〜570 万/μL 女性: 380〜500 万/μL | 高値は脱水や多血症、 低値は貧血のサイン。 |

| 血色素量 (Hb:Hemoglobin) | 男性: 13.1〜16.3g/dL 女性: 12.1〜14.5g/dL | 酸素運搬能力の指標。 低値は貧血、高値は脱水の可能性。 |

| ヘマトクリット値 (Ht:Hematocrit) | 男性:39〜51% 女性:35〜45% | 血液の濃度を示す。 脱水や貧血の指標にも。 |

| 尿蛋白 (PRO:Protein in Urine) | 陰性 | 陽性で腎障害・高血圧・糖尿病性腎症の可能性。 |

| 尿糖 (GLU:Glucose in Urine) | 陰性 | 陽性で糖尿病の疑い。 健常者は通常陰性。 |

これらの数値は単体で見ても意味がありますが、過去のデータとの比較, および体調や生活との関連性を意識すると、より改善のヒントを得られます。

☟もっと詳しく知りたい方はこちらの記事をどうぞ!!☟

※ 注意事項

本記事は一般的な健康診断の数値と基準について、情報提供を目的として掲載しています。

掲載している基準値や解釈は日本人間ドック学会の最新資料に基づいていますが、すべての医療機関・検査機関において共通するものではありません。

検査結果の診断・治療・再検査の要否などは、必ず医師や専門機関の指示に従ってください。

記事内容は個人の医療判断や診断に代わるものではなく、情報の活用はご自身の責任にてお願いいたします。

一部引用元:日本人間ドック・予防医療学会ホームページ

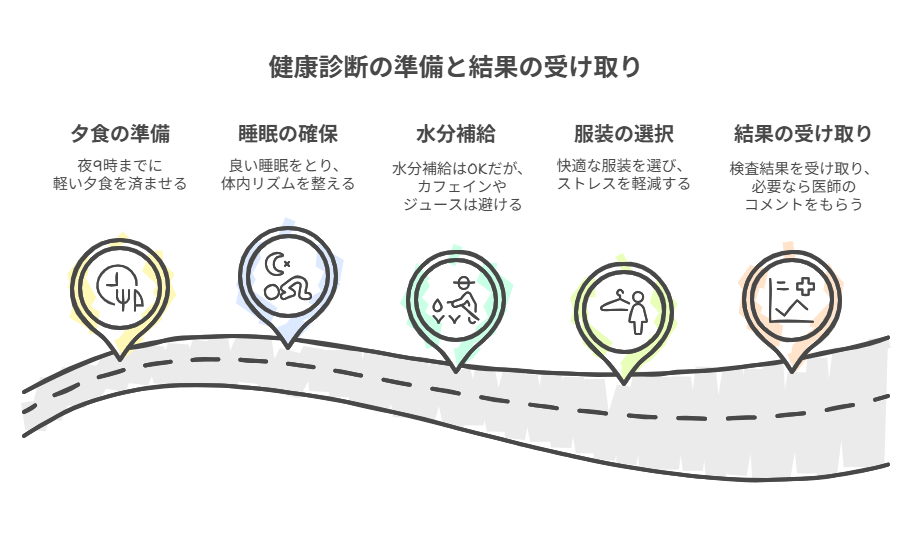

検査前後の注意ポイント

正しい結果を得るためには、検査前後の準備とケアが大切です。

以下の点に気をつけましょう。

- 前日は夜9時までに軽い夕食を済ませ、油ものやお酒は控えめに

- しっかり睡眠をとり、体内リズムを整える

- 検査当日は水分補給はOKだがカフェインやジュースは避ける

- 家具や服装は簡単なものにしてストレスや緊張を軽減

- 結果の受け渡しを忘れず、必要なら医師のコメントももらう

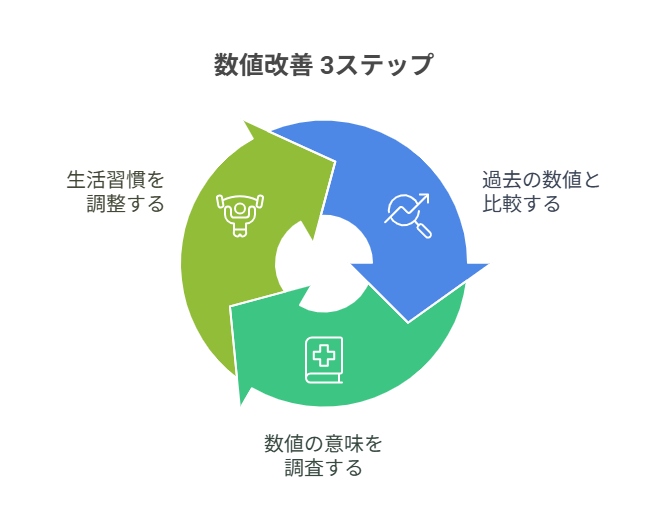

数値が気になったら、まずやるべき3ステップ

「この数値、正常?」と思ったら、以下のステップで行動すると効果的です。

- 把握:過去の数値と比較し、「どれだけ変化したか」を整理

- 調査:医師・専門書・信頼できる情報源でその数値の意味とリスクを確認

- 実行:改善が必要なら「食習慣」「運動」「睡眠」「ストレス」を少しずつ見直す

たとえばLDLコレステロールが高めなら、魚中心の食事にして運動習慣を強化。

HbA1cが気になる場合は、糖質制限や血糖スパイクを抑える食事にシフトするといった小さな習慣の積み重ねが大きな効果を生みます。

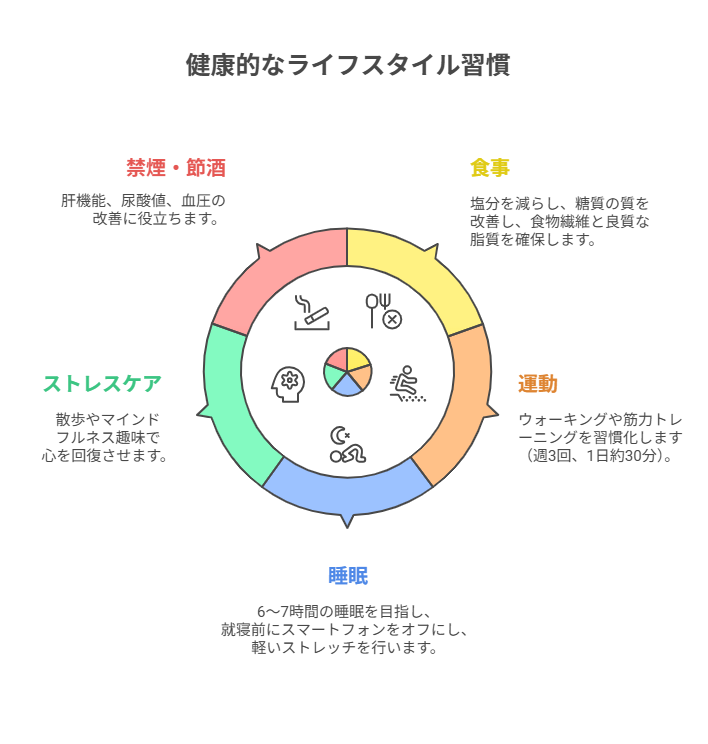

改善のための生活習慣アクション集

- 食事:塩分控えめ、糖質の質を工夫し、食物繊維&良質な脂質を確保

- 運動:ウォーキングや筋力トレーニングを習慣化(週3回・1日30分程度)

- 睡眠:睡眠時間は6〜7時間、就寝前のスマホOFFと軽いストレッチを心がける

- ストレスケア:散歩やマインドフルネス、趣味の時間で心を回復

- 禁煙・節酒:肝機能や尿酸値、血圧改善に役立ちます

継続管理のコツ:データを活かして習慣化

健康診断は「年に一度のイベント」ではなく、継続的な健康管理の起点です。

以下の習慣化が大きな成果につながります。

- 毎年同じ時期に受診し、数値を記録に残す

- 医師からのコメントや注意点もメモにまとめる

- 改善の経過をアプリやグラフで見える化

- 家族やパートナーと共有し、励まし合いながら継続

まとめ

健康診断は“自分の取扱説明書”

数値は単なる数字ではなく、あなたの未来を守るメッセージです。

それぞれの項目の意味と基準、前後の注意点、生活習慣の改善アクション、そして継続のコツを意識すれば、結果を未来への健康投資に変えることができます。

忙しい日々でも、年に一度の診断結果を味方につけて、自分を大切にする習慣をスタートしましょう。

コメント