みなさまこんにちは!LIFE LABのDAI研究員です!!

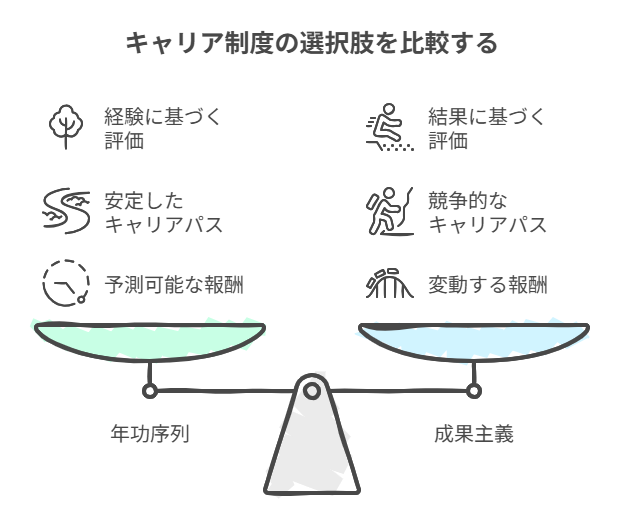

かつては当たり前だった「年功序列」が、今や「成果主義」へとシフトしつつある現代社会。

あなたのキャリアにとって、どちらが向いているのでしょうか?

それぞれの特徴を理解し、自分に合った働き方や職場選びのヒントを探ってみましょう。

年功序列とは?|日本的キャリア制度の代表格

「年功序列」とは、年齢や勤続年数に応じて給料や役職が上がっていく、日本独特の雇用制度です。

長く勤めることが評価され、自然と収入やポジションが上がっていく仕組みで、特に大企業や公務員などで長年採用されてきました。

この制度は高度経済成長期に大きな役割を果たし、安定した雇用と社員の忠誠心を維持するために有効とされてきましたが、現代の多様な働き方やグローバルな競争社会では、課題も指摘されています。

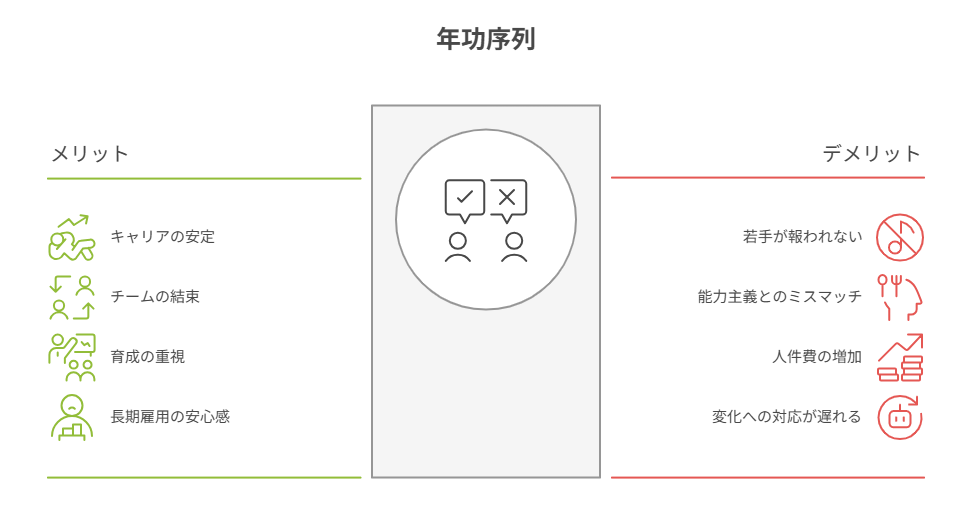

年功序列のメリット

- ①安定感のあるキャリア形成:長期的に安心して働けるため、住宅ローンや子育てなどのライフプランが立てやすい。

- ②社内の団結力が高まる:社員同士が競争よりも協力を重視し、組織全体の和が保たれやすい。

- ③育成重視の文化:若手をじっくり育てることができ、教育やOJTに時間をかけやすい。

- ④長期雇用による安心感:転職やリストラへの不安が少なく、精神的にも落ち着いて働ける。

年功序列のデメリット

- ①若手が報われにくい:どれだけ成果を出しても評価されづらく、モチベーションが下がりやすい。

- ②能力主義とミスマッチ:実力のある人が正当に評価されないケースがあり、離職につながる。

- ③人件費が増えやすい:年齢とともに給与が上がるため、業績に見合わず人件費が膨らむ恐れがある。

- ④変化への対応が遅れる:保守的な文化になりやすく、変革やイノベーションを起こしにくい。

年功序列は、「安定性」や「一体感」では優れている反面、「実力主義」や「スピード感」には弱い面があります。

次章では、この年功序列とは対照的な「成果主義」と比較しながら、今の時代に合ったキャリアの考え方を深掘りしていきましょう。

成果主義とは?|実力と結果が評価されるシステム

成果主義とは、年齢や勤続年数ではなく、社員一人ひとりの「成果」や「業績」によって評価や報酬を決める制度です。

プロセスよりも結果を重視し、組織に対する貢献度や目標の達成度が昇進・昇給に直結します。

グローバル企業やベンチャー企業、外資系企業などでは一般的に採用されており、日本国内でも近年、導入する企業が増えています。

時代の変化に柔軟に対応しやすく、実力主義を志向する若者にも支持されています。

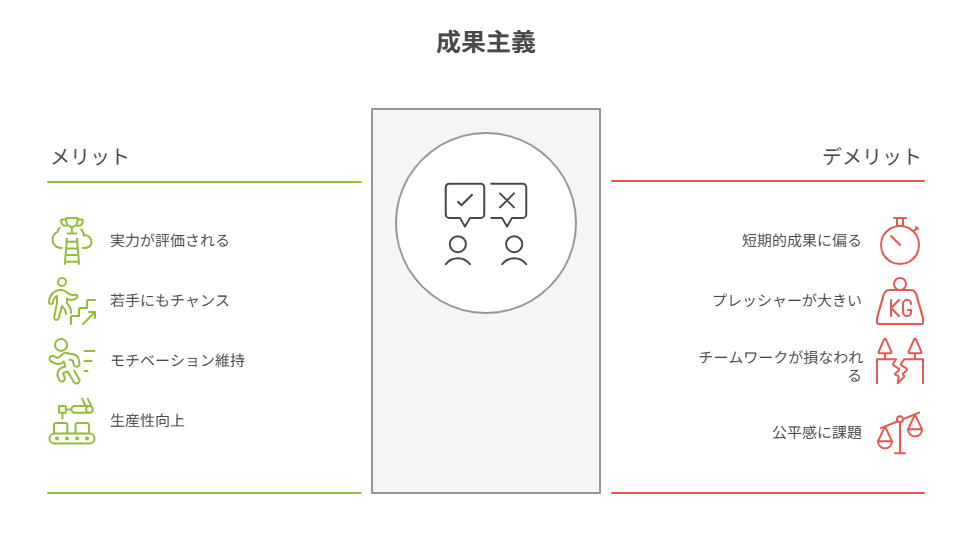

成果主義のメリット

- ①実力が正当に評価される:努力や成果がそのまま報酬に反映されるため、やりがいと納得感が得られやすい。

- ②若手にもチャンスがある:年齢に関係なく活躍できるため、早期出世や高収入も夢ではない。

- ③高いモチベーション維持:目標達成がダイレクトに評価されることで、挑戦意欲が高まる。

- ④組織の生産性が向上:社員一人ひとりが結果を意識するため、効率的に成果を出す動きが生まれる。

成果主義のデメリット

- ①短期的成果に偏りやすい:数値で測れる成果ばかりが重視され、中長期的な取り組みやチーム貢献が評価されにくくなる。

- ②プレッシャーが大きい:常に結果を求められるため、精神的ストレスや燃え尽き症候群のリスクがある。

- ③チームワークが損なわれる:個人の成果ばかりを意識すると、協力よりも競争が優先され、組織の一体感が失われやすい。

- ④公平感に課題が残ることも:成果の測定方法に偏りがあると、「なぜ自分は評価されないのか」といった不満が生まれやすい。

成果主義は、「頑張った人が報われる」理想的な評価制度ですが、その反面「成果が出ない=価値がない」と見なされるプレッシャーも強くなりがちです。

実力主義のメリットを活かすには、適切な評価指標やバランスの取れた制度設計が求められます。

比較表:年功序列 vs 成果主義

| 項目 | 年功序列 | 成果主義 |

|---|---|---|

| 評価基準 | 年齢・勤続年数 | 実績・成果 |

| 昇進スピード | 緩やか | 成果次第で早い |

| 収入の安定性 | 高い | 変動しやすい |

| 職場の雰囲気 | 協調的 | 競争的 |

| 向いている人 | 安定を望む人 | 実力を発揮したい人 |

自分に合う制度を選ぶヒント

年功序列と成果主義、どちらが良い・悪いという話ではなく、大切なのは「自分に合っているかどうか」

以下のような基準を目安に、自分に合う働き方を考えてみましょう。

- 安定志向・長期的な働き方を望む人 → 年功序列が合う可能性大

- 実力で勝負したい・スピード重視 → 成果主義の環境で成長できる

- 自律的にキャリアを築きたい → 成果主義+副業・フリーランスも視野に

キャリアの選択肢を広げるために今すべきこと

終身雇用や年功序列が崩れ、成果主義やジョブ型雇用が広がる現代において、「一社に依存する働き方」はリスクを伴います。

変化の激しい時代を生き抜くためには、キャリアの選択肢を自ら広げることが重要です。

そのために、今すぐ始められる具体的なアクションを紹介します。

① 自分の「市場価値」を知る

まずは、現在の自分のスキルや経験が、どのくらい社会に求められているのかを客観的に把握しましょう。

転職サイトの診断機能や、職務経歴書の作成、スキルマップの整理などを活用すると、自分の「強み」と「足りない部分」が明確になります。

- スキル診断サイトで分析

- LinkedInなどに登録してスカウト状況を見る

- 職務経歴書を作って第三者に見てもらう

② 副業やスキルアップで「収入源」を分散する

一つの会社に収入を依存していると、会社の業績や評価制度に左右されがちです。

副業やスキルの学び直しを通して、将来の選択肢を広げる準備を始めましょう。

特にオンライン講座やリモートワーク型の副業は、時間と場所に縛られず始められます。

- 興味ある分野のオンライン講座を受講

- クラウドワークスやココナラで副業を試す

- 資格取得に挑戦(例:簿記、Webデザイン)

③ 社外とのつながりを意識的に作る

キャリアを会社の枠内だけで考えると、視野が狭まりがちです。

異業種交流会、勉強会、コミュニティなど、社外との接点を増やすことで、新しい価値観や働き方に触れるチャンスが広がります。

- SNSで同じ興味を持つ人とつながる

- 地域イベントやセミナーに参加する

- 異業種の知人と定期的に会う

④ キャリアの軸を明確にする

キャリアの選択肢を広げるためには、「自分が何を大切にして働きたいのか(=価値観)」を明確にしておくことが不可欠です。

やりがいや収入、自由な時間、成長実感など、重視する軸を可視化することで、判断基準がぶれにくくなります。

- モチベーショングラフを描いてみる

- 過去に充実していた仕事の共通点を探る

- 「なぜその仕事を選びたいのか?」を言語化

キャリアは「今の延長線上」にあるとは限りません。

意識的に視野を広げ、スキルと人脈を積み重ねることで、想像もしなかった新しい道が開けることもあります。

変化を恐れず、柔軟に可能性を追求する姿勢が、これからの時代を生き抜く大きな力となります。

まとめ

“未来を見据えたキャリア設計を”

働き方が多様化する今、自分にとってどんなキャリアが幸せなのかを問い直すタイミングに来ています。

制度に依存せず、「どこで働くか」より「どう働くか」に焦点を当てることで、自分らしいキャリアを築けるはずです。

年功序列と成果主義の特徴を知ることは、自分の価値観を知ることにもつながります。

選択の軸を持って、これからのキャリアを自分の手でデザインしていきましょう。

コメント