こんにちは!DAI研究員です!!

「お金をもっと増やしたい」「経済的に豊かになりたい」と思う人は多いもの。

でも実際に、お金が自然と集まる人と、なかなかお金に縁がない人がいます。

その違いは何でしょうか?

本記事では、“お金の法則”を紐解きながら、

「なぜお金はお金が好きな人に集まるのか?」を掘り下げていきます。

お金のブロックを外し、豊かさを手に入れるための考え方と習慣を紹介します。

お金は感情を持たないが、流れには法則がある

お金そのものには「意思」も「感情」も存在しません。

紙幣や硬貨、数字としての通貨は、ただの“道具”に過ぎません。

しかし、私たち人間が「どのようにお金を扱うか」「お金に対してどのようなイメージを持っているか」によって、その“流れ方”が大きく変わるのです。

これは心理学・行動経済学の分野でも語られることで、以下のような現象が報告されています。

「豊かになる人」は共通してお金に好意的

たとえば、同じ年収でも資産をどんどん増やす人がいれば、常に金欠状態の人もいます。

その差を生み出しているのは、「お金の扱い方」や「お金に対する考え方」の違いです。

- お金の流れ(収入→支出→貯蓄・投資)をコントロールしようとする人は、結果的にお金が“貯まりやすく”なる

- 逆に「なんとなく使ってしまう」「お金のことは難しい」と向き合わない人は、どれだけ収入があっても貯まらない

つまり、お金自体が意思を持っているのではなく、“お金を扱う人の態度”が、その人のお金の流れを決定づけているのです。

お金が「好きな人」とはどういうことか?

「お金が好き」というと、どこか卑しい、がめついというマイナスのイメージを持たれがちです。

しかし、ここでいう「お金が好きな人」は、単に“もっと稼ぎたい”という意味ではありません。

それは「お金に対する健全で前向きな関心を持つこと」です。

お金を好きな人の特徴

以下のような姿勢を持つ人は、真にお金と良い関係を築いています。

| お金の「好き」のかたち | 具体的な行動例 |

|---|---|

| お金に感謝している | 財布をきれいに使う、支払い時に「ありがとう」を意識する |

| お金を学ぼうとしている | 投資や節約、税金の本を読んで知識を身につける |

| お金の使い方にポリシーがある | 自己投資や経験に使い、浪費は避ける |

| お金と正直に向き合う | 貯金や支出の記録を継続的につけている |

このように、「お金=エネルギー」や「循環するもの」と捉え、それをどう循環させるかを意識している人は、自然とお金に愛されやすくなります。

お金が嫌い=お金を遠ざける

一方で、「お金は汚い」「お金の話をするのはいやらしい」と考えていると、自分でも気づかないうちにお金を遠ざける思考・行動に陥ります。

- 「どうせ自分にはムリ」と学ぶ姿勢を放棄

- 「お金持ちは悪人」などの偏見を持つ

- お金のことを誰にも相談できず損をする

お金を「嫌う」ことは、自分自身の経済的自由や可能性を狭めてしまう行動なのです。

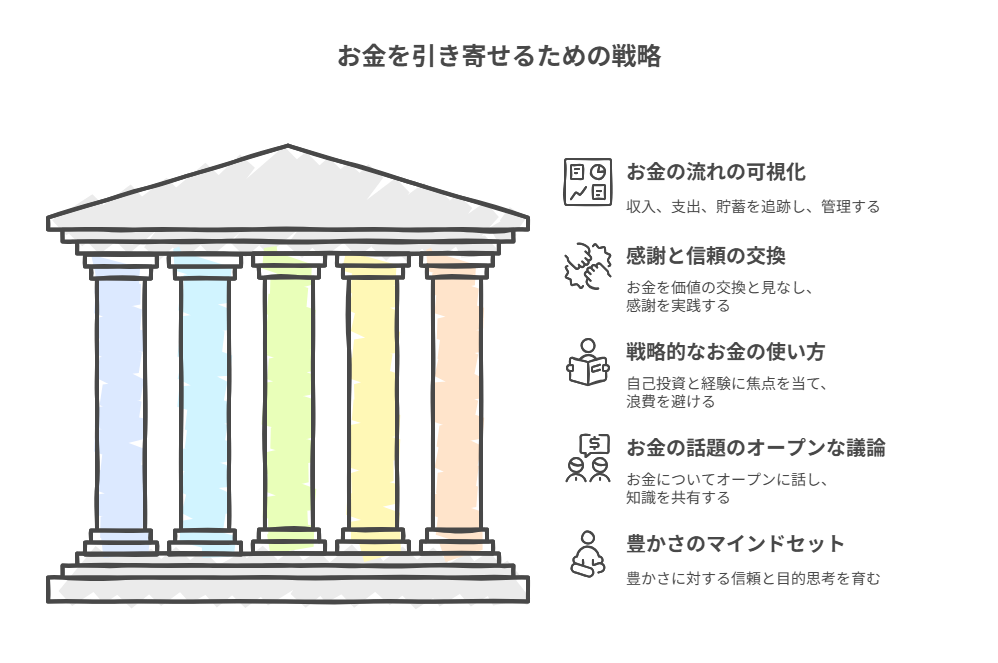

お金が集まる人の5つの共通点

① お金の流れを「見える化」している

お金が集まる人は、自分の「収入」「支出」「貯金」「投資」などの流れを常に把握しています。

たとえば、家計簿アプリやエクセルで毎月の収支を記録し、どこに無駄があるのかを見直しています。

理由:

お金は“管理”できる人の元に残ります。感覚で使っていると、どんなに稼いでいても残りません。

逆に、収入が少なくても「お金の動きに強くなる」ことで、将来的に資産形成につながります。

実践例:

- Zaim や MoneyForward などの家計簿アプリを使って1ヶ月の支出を記録する

- 毎月末に「無駄だった支出」「満足度の高い支出」を見直す時間をつくる

② 「お金=感謝と信頼の交換」と捉えている

単に「お金を得たい」「稼ぎたい」と考えるのではなく、「お金は誰かに価値を提供した結果」だと理解しています。だからこそ、

仕事にも真摯に向き合い、相手の満足度を第一に考えるのです。

理由:

お金は「エネルギーの流れ」として循環します。「ありがとう」という感謝と信頼がこもったお金は、また自分に還ってきやすくなります。

実践例:

- 買い物や支払いのたびに「ありがとう」と心で唱える習慣を持つ

- クライアントや顧客から感謝される働き方を意識する

③ お金の使い方に「戦略」がある

お金が集まる人は、使うときも“目的意識”を持っています。

浪費ではなく、自己投資や経験に使うことでリターンを得るという視点です。

理由:

浪費と投資の違いを理解し、「未来につながるお金の使い方」ができる人は、使えば使うほど“回収”できます。だからこそ、収入以上に資産が増えていくのです。

実践例:

- セミナー・本・学習に月1万円使う(スキルアップ・知識投資)

- 体験や人脈作りのために旅行・イベントに参加する

- コンフォートゾーンを出るようなお金の使い方を意識する

④ お金の話題を「タブー視」しない

お金に好かれる人は、お金の話をオープンにできる人です。

必要に応じて周囲と共有し、アドバイスを求めたり、知識を交換したりすることで、より良い判断を下せます。

理由:

お金をタブーにすることで、間違った選択を繰り返すリスクが高まります。一方で、お金の話ができる人の周りには情報とチャンスが集まるのです。

実践例:

- 信頼できる人と保険・投資・副業について意見交換する

- 税金や社会保険の仕組みについて学び、周囲と話す場をつくる

- 子どもにも「お金の使い方」を教える家庭教育を意識する

⑤ 「豊かさのマインドセット」を持っている

お金が集まる人は、金額よりも「お金をどう使いたいか」「人生をどう豊かにしたいか」という目的思考を持っています。

貧乏マインド(節約ばかり、他人の成功を妬む)ではなく、豊かさに対する信頼と余裕があるのです。

理由:

お金に対する根本的なマインドが、行動を決め、結果を変えます。豊かな思考が豊かな現実を引き寄せるのは、習慣や決断の質がまったく違うからです。

実践例:

- 毎朝「理想の未来」を書き出し、お金がそこにどう関わるかを考える

- 成功している人の習慣や考え方を研究して、自分に取り入れる

- お金を得たとき、「これは未来をつくるエネルギー」として捉える

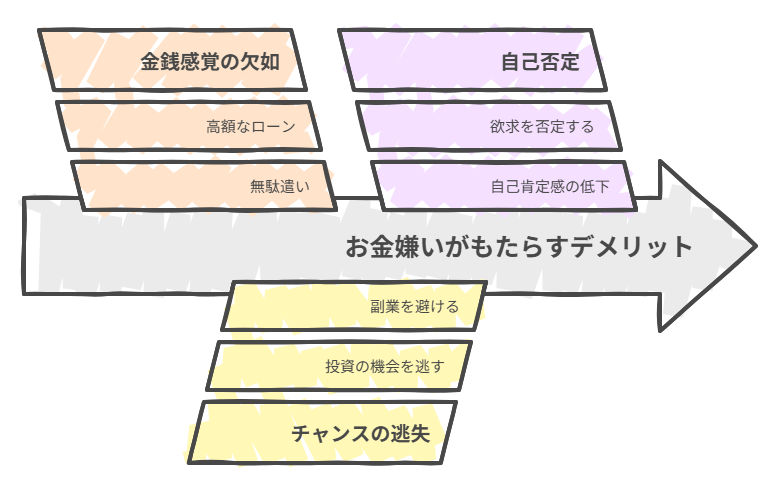

「お金嫌い」が招く3つのデメリットとは?

① 正しい金銭感覚が身につかず、お金に振り回される

お金が嫌い、あるいは興味がないという人ほど、お金に対する知識や感覚が育たない傾向があります。

その結果、

- 無駄遣いをしてしまう

- 貯金ができない

- 高額なローンや手数料を払っている

など、“知らないことによる損”が積み重なります。

お金に無関心な人ほど、皮肉なことにお金に困りやすくなるのです。

② チャンスを逃す

「お金の話=いやらしい」と避けていると、投資・副業・独立・転職など、人生を変えるチャンスに気づきにくくなります。

お金は多くの場面で人生の選択肢を広げるツール。

「嫌いだから」「汚いから」と距離を置いていると、その分だけ未来の選択肢も狭まることになります。

③ 潜在的な“自己否定”が強くなる

「お金が好き=欲深い」と思ってしまう背景には、無意識のうちに自分自身の価値や欲求を否定する癖があるケースも。

本当は「豊かになりたい」「自由に生きたい」という思いがあるのに、それを否定してしまうと、自己肯定感の低下や我慢の人生につながってしまいます。

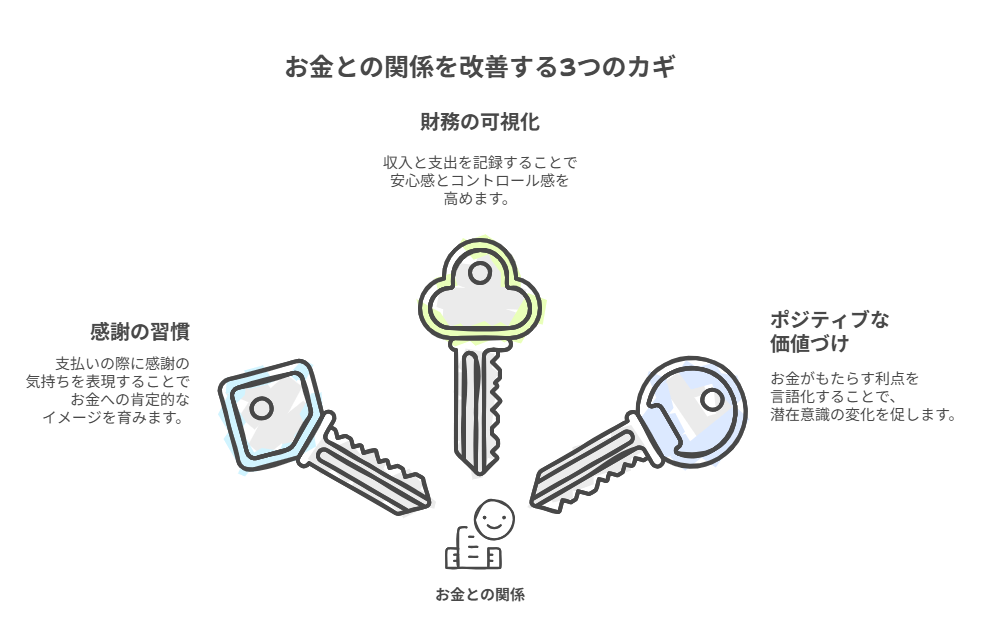

今日からできる!お金を好きになる3つの習慣

① お金に「ありがとう」と言う

買い物や支払いのときに、心の中で「ありがとう」と言ってみましょう。

これは心理学的にも効果的で、「お金=ポジティブなもの」と脳に刷り込むことで、お金へのイメージが変化していきます。

たとえば、

- コンビニでの支払い

- 銀行口座の確認

- 給与の入金確認 など

何気ない場面こそ感謝を意識することが、お金との関係改善につながります。

② 収支を“数字”で見える化する

お金が苦手な人の多くは、「感覚」で管理してしまいがちです。

しかし数字にするだけで、安心感とコントロール感が生まれるのが不思議なところ。

月に1度でもいいので、

- 今月の収入と支出

- 先月との比較

- 無駄遣いTOP3の振り返り

などを記録しましょう。アプリやノート、ExcelでもOKです。

「見える化」は、お金を敵ではなく“仲間”として見る第一歩です。

③ 「お金=人生の味方」と言語化する

お金を“好き”になるためには、まずはポジティブな価値づけが必要です。

たとえば、次のような言葉を日記やノートに書いてみましょう。

- お金があるから、家族とゆとりある時間が持てる

- お金があるから、自分や周りにやさしくできる

- お金は、自分の人生をより自由にしてくれる

言葉の力は強く、繰り返すことで潜在意識から変化が起こります。

まとめ

“「お金は好きな人に自然と集まる」は正しい”

お金を集めたい、増やしたいと思うなら、まずはお金に対してポジティブな感情を持つことが第一歩。

お金は、人の「価値観」「行動」「感謝」に反応する“鏡”のような存在です。

「お金が好き」と素直に認め、正しい付き合い方を学び実践することで、豊かさは少しずつ現実になっていきます。

まずは財布を整えることから始めてみましょう。

小さな一歩が、大きな変化をもたらす第一歩となるでしょう!!

コメント