こんにちは。「LIFE LAB 人生を豊かにする人生の研究室」へようこそ。

最近よく耳にするようになった「静かな退職(Quiet Quitting)」という言葉。

これは、仕事を辞めるわけではないものの、最低限の業務しかしなくなり、モチベーションが著しく低下した状態を指します。

本記事では、「静かな退職」が起こる背景や原因、やる気ゼロ社員が本当に望んでいること、そして企業・働く個人ができる対策について解説します。

静かな退職とは?“辞めない退職”という現象

「静かな退職(Quiet Quitting)」とは、社員が会社を辞めるわけではないものの、与えられた最低限の業務のみに徹し、それ以上のやる気や自主的な関与をやめてしまう状態のことを指します。

これはいわば、“心の中で辞表を出した状態”です。

実際に職場に在籍しながらも、情熱・積極性・チームへの貢献意識は消え、ただ「こなすだけ」「流されるだけ」の働き方になります。

静かな退職は新しい概念のように思われがちですが、実は昔から存在していた現象です。

それが昨今になって「Quiet Quitting」という言葉で可視化され、SNSやメディアを通じて一気に注目を集めるようになったのです。

特にZ世代・ミレニアル世代を中心に、過剰な残業や報われない努力に疑問を持つ風潮が強まり、「自分の人生を優先する」「仕事=人生ではない」という価値観へのシフトが背景にあります。

一方で企業側から見ると、静かな退職はチームの生産性や連携に悪影響を及ぼすリスクもあります。

表面上は問題なく業務をこなしていても、

- ミスに気づいても報告しない

- アイデアや改善提案をしない

- 部下や新人へのサポートがない

- リーダーや上司に本音を伝えない

といった「見えにくい損失」が積み重なっていくのです。

つまり静かな退職とは、「離職率には表れない離職」、あるいは「サイレント離職」とも言える現象。

組織としても個人としても、早期に気づき、対応することが今後ますます重要になっていきます。

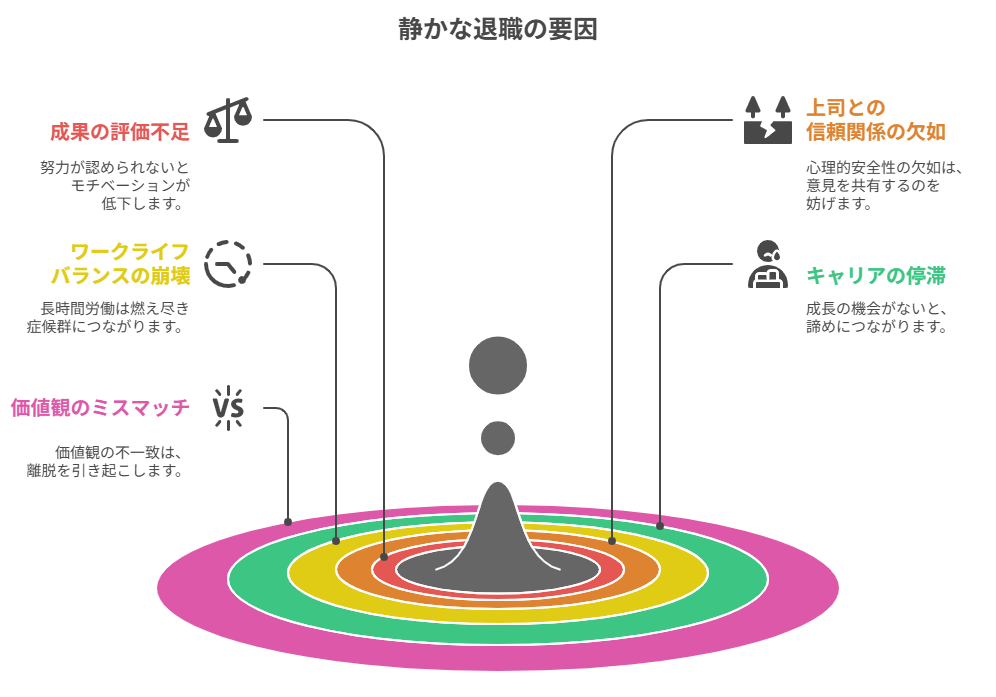

静かな退職が起きる背景

- 1. 成果が評価されない職場

どれだけ頑張っても報酬や評価につながらない職場では、社員は「頑張っても意味がない」と感じます。 - 2. 上司との信頼関係が希薄

心理的安全性がない環境では、自分の意見を言えず、モチベーションも下がります。 - 3. ワークライフバランスの崩壊

長時間労働や休日出勤などが常態化すると、やがて心身の限界に達し、仕事に対する熱意が冷めていきます。 - 4. キャリアの停滞

スキルアップや異動のチャンスがなく、将来のビジョンが描けない職場では、「今のままでいいや」という諦めに変わっていきます。 - 5. 自分の価値観と会社のミスマッチ

社会貢献性・理念・文化などが自分の考えと大きくズレていると、心が離れてしまいます。

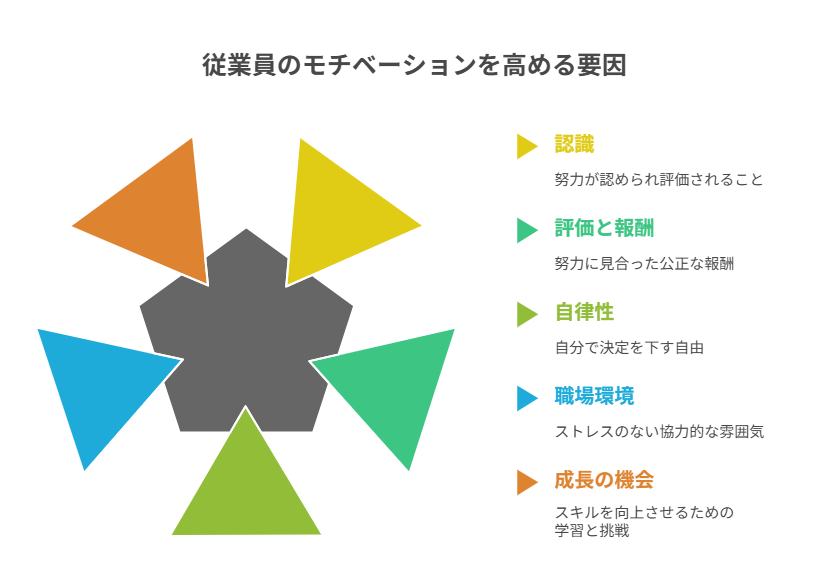

やる気ゼロ社員が本当に望んでいること

静かな退職状態にある人たちは、「サボりたい」「楽をしたい」と思っているわけではありません。

彼らの多くは、本当は仕事にやりがいや成長、意味を求めているのです。

- 自分の頑張りが認められる環境

小さな成果にも「見てくれている」という実感が欲しいのです。 - 納得できる評価と報酬

頑張った分だけきちんと報われるシステムがあれば、自然とモチベーションは戻ります。 - 自律性のある働き方

「上からの指示」ではなく、「自分で考えて動ける裁量」があることで、責任感とやりがいが生まれます。 - 人間関係のストレスが少ない職場

上下関係や派閥のストレスが少なく、安心して働ける雰囲気は何よりのモチベーション源です。 - 成長実感のある仕事

「やらされている感」ではなく、学びやチャレンジがある仕事に関わりたいという思いがあります。

企業側ができる対策

静かな退職は、単に個人の問題ではなく、職場環境と組織のマネジメントの問題でもあります。

以下のような対策が有効です。

- 定期的な1on1ミーティングで本音を引き出す

- 成果だけでなくプロセスも評価する制度設計

- ジョブクラフティング(仕事の意味づけ)を促す研修

- キャリアパスや学び直し支援の充実

- 適切な業務量とワークライフバランスの調整

「働かせる」のではなく、「働きたくなる環境をつくる」視点が求められています。

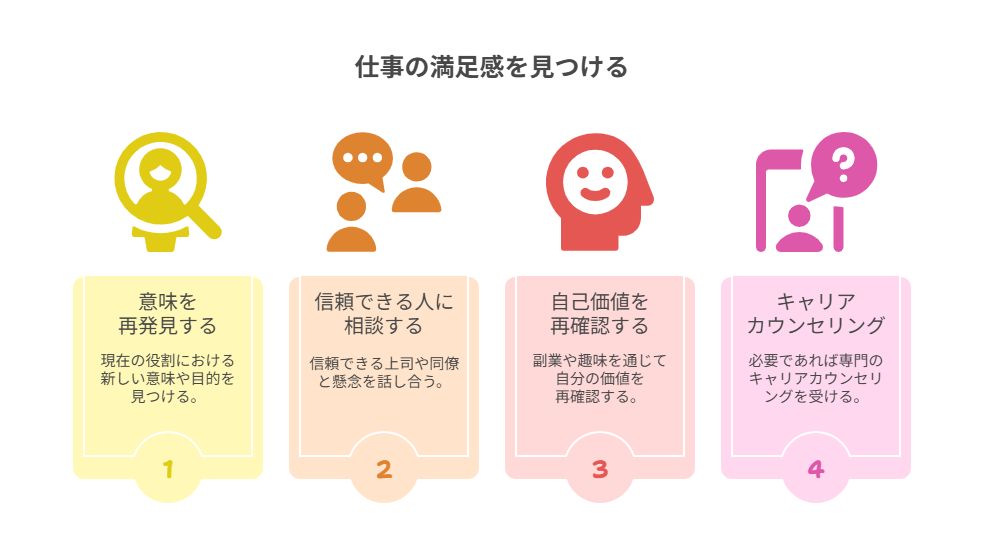

静かな退職に気づいたら、個人ができること

もしあなた自身が「やる気が出ない」「仕事がつまらない」と感じているなら、それは「甘え」ではなく、環境や働き方を見直すサインです。

- 今の仕事の中に「意味」や「目的」を再発見する

- 信頼できる上司や仲間に相談してみる

- 副業や趣味で「自分の価値」を再確認する

- 必要であればキャリアカウンセリングを受ける

無理にモチベーションを上げようとせず、「なぜ心が離れているのか?」を丁寧に問い直すことが第一歩です。

静かな退職を乗り越えた人のリアルな声

静かな退職を経験した人の多くが語るのは、「辞めたいけど辞められなかった」葛藤や、「何のために働いているのか分からなくなった」という感覚です。

以下は実際に静かな退職を経て働き方や意識を変えた人たちの声です。

- 30代営業職/男性:

最初はただ疲れてるだけだと思っていたけど、気づいたら“どうせ評価されないし…”と心が折れてました。副業を始めて“自分の価値”を感じたことで、少しずつ前向きになれた気がします。 - 20代事務職/女性:

社内での人間関係に疲れて、何をしても楽しくない状態でした。転職をきっかけに、“自分が求める働き方”を整理したことで、ようやく心に余裕が戻りました。 - 40代エンジニア/男性:

一度“静かに辞めた”状態を経験して、逆に“自分が何に価値を感じるのか”が見えてきました。今は小さな社内プロジェクトを立ち上げて挑戦しています。

大切なのは、「このままでいいのか?」という疑問を放置せず、自分の声に耳を傾けること。

静かな退職をきっかけに、人生や働き方を見直した人は少なくありません。

まとめ

静かな退職は“心の離職”のサインです。

表面的には会社に残っていても、心がすでに会社を去っている状態であり、これは単なる怠慢ではなく、「環境に応えてもらえなかった」サイレントなメッセージでもあります。

組織側は「サボってる社員がいる」と一蹴するのではなく、なぜ意欲が失われたのか、何を求めているのかを見つめ直す必要があります。

そして働く個人としても、「何が自分にとってのやりがいか?」「どんな働き方を望んでいるのか?」を明確にすることが、これからのキャリアにおいて大きな指針になります。

「静かな退職」はネガティブな終わりではなく、“自分らしい働き方”への始まりかもしれません。

コメント