【SNS疲れ対策】心がすり減らない距離感の作り方

こんにちは。「LIFE LAB 人生を豊かにする人生の研究室」へようこそ。DAI研究員です!!

いきなりですが、あなたはSNSで疲れていませんか?

便利で楽しいはずのSNS。

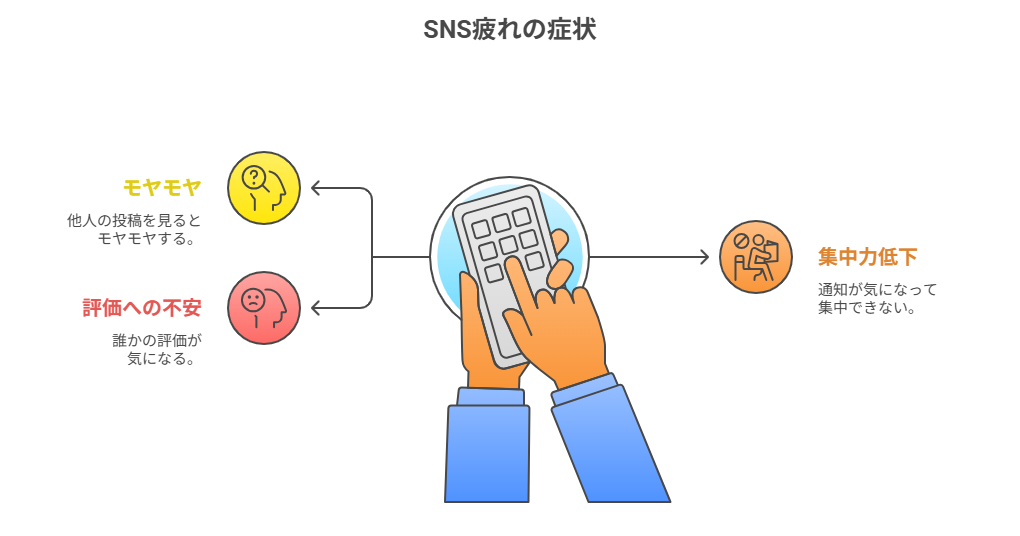

でも、「他人の投稿を見るとモヤモヤする」「通知が気になって集中できない」「誰かの評価が気になる」と感じている人は少なくありません。

この記事では、SNS疲れの原因と対処法、そして心がすり減らないSNSとの距離感の作り方について解説します。

SNS疲れとは?

SNS疲れとは、SNSを利用することで、心や思考に疲労やストレスを感じる状態のことです。

楽しさやつながりを感じられる一方で、以下のような状態が積み重なることで「SNS疲れ」に陥ってしまいます

- 人の投稿と自分を比べて落ち込む

- 常に通知が気になってしまう

- 返信や「いいね」を義務のように感じる

- 炎上やコメントに敏感になってしまう

気づかないうちに、SNSは「人とのつながりのため」から「人に気を遣う場所」へと変わってしまっているのです。

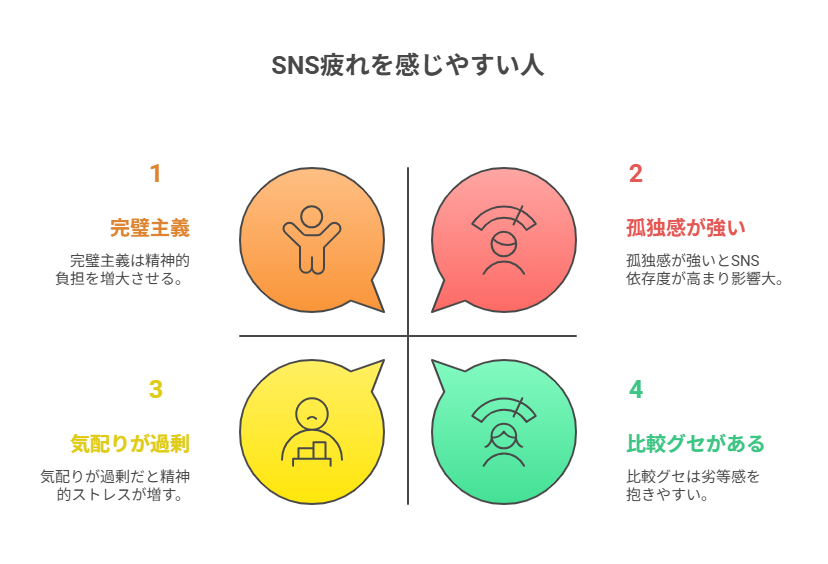

SNS疲れを感じやすい人の特徴

- 完璧主義:投稿の反応や見た目に敏感で、常に「もっと良く見せなきゃ」と感じてしまう。

- 比較グセがある:他人の生活・実績・写真と自分を比べてしまい、劣等感を抱きやすい。

- 気配りが過剰:既読スルーや返信の遅れに罪悪感を抱いてしまう。

- 孤独感が強い:SNSだけが人とつながる手段になっており、距離を取ることが怖い。

こうした傾向がある人は、意識的に「SNSとの距離感」を見直すことが大切です。

SNS疲れチェックリスト あなたはいくつ当てはまる?

SNSに疲れているかも…と思ったら、まずは自分の状態をチェックしてみましょう。

以下の10項目のうち、いくつYESがあるかを数えてみてください。

- ① SNSを開くのが習慣化していて、時間を忘れて見てしまう

- ② 他人の投稿を見て、無意識に自分と比較して落ち込む

- ③ 「いいね」やコメントが少ないと不安になる

- ④ 自分の投稿に対して、過剰にリアクションを気にする

- ⑤ 誰かのストーリーや投稿を見ないと取り残される気がする

- ⑥ 通知が鳴るとすぐにスマホを開いてしまう

- ⑦ SNSを見たあと、なぜか心がザワザワすることがある

- ⑧ 見たくない内容でも惰性で見続けてしまう

- ⑨ SNSを見たあと、無力感・焦燥感を覚えることがある

- ⑩ SNSをやめたいと思いつつ、やめられない

【判定結果】

- YES 0〜2個 → 今のところは健全な付き合い方ができています。

- YES 3〜5個 → 少しSNSとの距離感に注意。使い方を見直すタイミングかもしれません。

- YES 6個以上 → SNS疲れが進行中。対処や距離の取り方を本格的に考えてみましょう。

YESの数が多いほど、心の奥でSNSとの関係にストレスを抱えている可能性が高いです。

気づいたときが、改善のチャンスです。

次に紹介する「心がすり減らないSNSとの距離感の作り方」もあわせて参考にしてみてください。

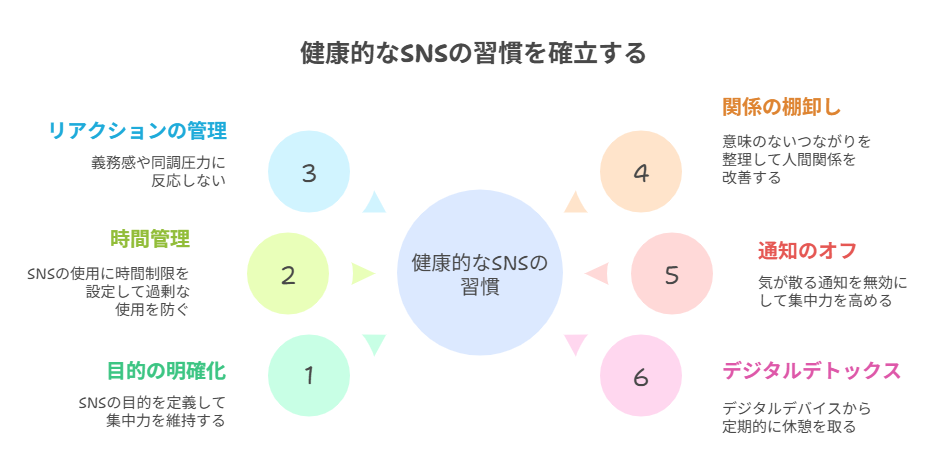

心がすり減らないSNSとの距離感の作り方

SNSとの“適切な距離”をつくるには、単に「見ないようにする」だけでなく、自分にとってのSNSの役割を明確にし、習慣そのものを見直すことが大切です。

① SNSを使う「目的」を明確にする

人によって、SNSを使う理由は違います。

- 情報収集したい(ニュース、学び)

- 誰かとつながっていたい

- 自己表現したい(作品・言葉)

- ビジネスや副業のため

この「目的」を忘れたまま使い続けると、依存や疲労につながります。

おすすめアクション:

ノートやスマホのメモに「自分がSNSを使う目的」を書き出してみましょう。

明文化するだけで、行動がブレにくくなります。

②「SNSを見る時間」と「見ない時間」を決める

SNS疲れの多くは「ダラダラ見る習慣」が原因です。見る時間を意識せずに使うと、脳の情報処理が追いつかず、疲労が蓄積されてしまいます。

改善例:

- 朝:ニュースチェックだけ10分

- 昼:昼休みに10分スクロール

- 夜:21時以降はスマホオフ

アプリの使用時間制限や“おやすみモード”を活用して、「時間で線を引く」ことがコツです。

③「リアクション疲れ」を防ぐ

いいね返し、コメント返し、既読無視の罪悪感…SNSは気づかぬうちに「義務感」や「同調圧力」を生みます。

ですが、すべての投稿に反応しなくてもいいのです。

自分のリズムで関わることが、心を守る距離感の基本です。

おすすめフレーズ(コメント不要の投稿に):

「読んでくれてるだけでうれしいよ😊」と事前に書いておくと、お互いに気がラクになります。

④ フォロー/フォロワーは「人間関係の棚卸し」

リアルでは関係がないのに、惰性でつながっているアカウントはありませんか?

SNSのフォローは「人間関係の距離感」を象徴します。

違和感を覚える相手は“静かに離れる”選択をしてOKです。

やさしい方法:ミュートやストーリー非表示を使えば、関係を壊さずに距離を取れます。

⑤ SNSの「通知」は全部オフでOK

通知音やバッジは、脳にとって「やらなきゃ」「見なきゃ」と焦りを生む刺激です。

多くのSNS依存は「通知が来る→すぐ開く→また見てしまう」のループから始まります。

通知を切ることで、このループを止められます。

おすすめ設定:スマホの「通知設定」から、SNSアプリの通知をすべてOFFに。

⑥「スマホを置く時間」を毎日つくる

スマホ=SNSではありませんが、現代人の習慣的な入口になっているのは事実です。

だからこそ、1日30分でも「スマホを見ない時間」を作ることで、心が整います。

おすすめ習慣:

- お風呂中はスマホ持ち込み禁止

- 朝起きてから30分はスマホを見ない

- 寝る前1時間はスマホオフ+読書や音楽に

この「デジタルデトックス時間」は、自分の心の声と向き合える貴重な時間になります。

まとめ

SNSは「付き合い方」がすべてです。

便利なツールであると同時に、心を疲れさせるリスクもあります。

大切なのは、SNSを「やめる」ことではなく、「どう付き合うか」を考えること。

通知を切る・見る時間を決める・ミュートを使うなど、自分の心を守るための習慣を取り入れていきましょう。

「疲れた」と感じたら、それは心のサインです。

自分を責めずに、少し距離を置いてみること。

それが、SNSとうまく付き合う第一歩です。

上手に使えば非常に便利なものですので、良い付き合い方が出来るように一緒に頑張りましょう!!

コメント