みなさま、「人生を豊かにする人生の研究室」へようこそ!

「上司との関係がストレスで出社するのがつらい」—そんな悩みを抱えている人は少なくありません。

ですが、職場という場所での人間関係は、逃げられないだけに改善の工夫が必要です。

この記事では、上司との関係を少しでも「楽にする」ための思考法を、心理学的アプローチも交えてご紹介します。

苦手な上司ともうまくやっていくためのヒントが満載です。

上司との関係がうまくいかない主な原因とは?

まずは、なぜ上司との関係にストレスを感じてしまうのか、その原因を見ていきましょう。

- 価値観や仕事観が合わない:上司が求める仕事のやり方に納得できず、反発心が生まれる。

- 一方的な指示・圧力:説明や対話がないまま命令されることに対し、受け身になりやすい。

- 感情的な言動:上司の感情の起伏が激しく、振り回されてしまう。

- 成果や努力が評価されない:やりがいが失われ、モチベーションが下がる。

関係を改善するカギは「思考の柔軟性」

「思考の柔軟性」とは、物事を一方向からではなく、さまざまな角度から捉えられる心のしなやかさのことです。

上司との関係に悩んでいる多くの人は、知らず知らずのうちに“こうあるべき”という強い思い込みに縛られています。

ですが、相手の言動や状況を柔軟に受け入れる視点を持つことで、関係のストレスは大きく減らすことができます。

自分の「フィルター」に気づく

人は誰しも、過去の経験や価値観によってものごとを判断しています。

たとえば、「上司とは尊敬できる人であるべき」という前提を持っていれば、少しでも頼りなかったり不機嫌だったりすると、それだけで不信感や苛立ちにつながってしまうのです。

思考の柔軟性を高める第一歩は、この「自分がかけているフィルター」に気づくことです。

そのフィルターが狭すぎたり偏っていたりすると、人間関係がうまくいかなくなることもあるのです。

“正解”を手放してみる

「上司はこうあるべき」「部下はこうすべき」といった“正解”を持ちすぎると、相手がそれに合致しなかったときに強いストレスを感じます。

思考を柔軟にするというのは、その“正解”を一度手放し、「こういう人もいる」「こういう考え方もある」と受け入れる姿勢を持つことです。

たとえば、感情的な上司に対して「未熟な人間でダメな人」と見るのではなく、「プレッシャーを強く感じているのかもしれない」「家庭のことで疲れているのかもしれない」と想像してみるだけで、あなたの感情の波が和らぎます。

視点を変えることで関係が変わる

同じ出来事でも、見る角度を変えると印象は大きく変わります。

上司からの厳しいフィードバックも、「自分に期待しているからこその指摘かも」と捉えることができれば、必要以上に落ち込んだり反発する必要がなくなります。

こうした視点の切り替えは、最初は意識しないとできないかもしれませんが、慣れてくると自然に「柔軟な思考」で受け止められるようになっていきます。

柔軟な思考は、自分を守る力になる

上司との関係に限らず、人間関係全般において「思考の柔軟性」は自分の心を守る盾になります。

相手を無理に変えようとしたり、状況をコントロールしようとするのではなく、自分の受け止め方を変えることで、感情の負担は格段に軽くなるのです。

柔軟な考え方は対人関係だけでなく、仕事全体のストレス耐性や幸福度にも好影響を与えてくれます。

思考の柔軟性を高めるための簡単トレーニング

- 「他の可能性は?」と自問してみる

たとえば「上司に怒られた=嫌われている」ではなく、「忙しくて余裕がなかったのかも」と他の解釈を探す習慣を。 - ジャーナリング(日記)を活用する

感じたことを紙に書き出すと、自分の思考の癖が見えてきます。 - 立場を変えて考えてみる

「もし自分が上司の立場だったら、どう感じていただろう?」と視点を切り替えるだけでも理解が深まります。

小さな積み重ねが職場のストレスを軽くし、上司との関係性を少しずつ穏やかにしてくれるでしょう。

関係をラクにするための実践例

上司や同僚との関係がギクシャクしていたり、無理をして合わせ続けて心が疲れてしまっている場合は、ちょっとした「視点の変え方」や「行動の工夫」で状況を大きく変えることができます。

ここでは、実際に効果のあった実践例を紹介します。

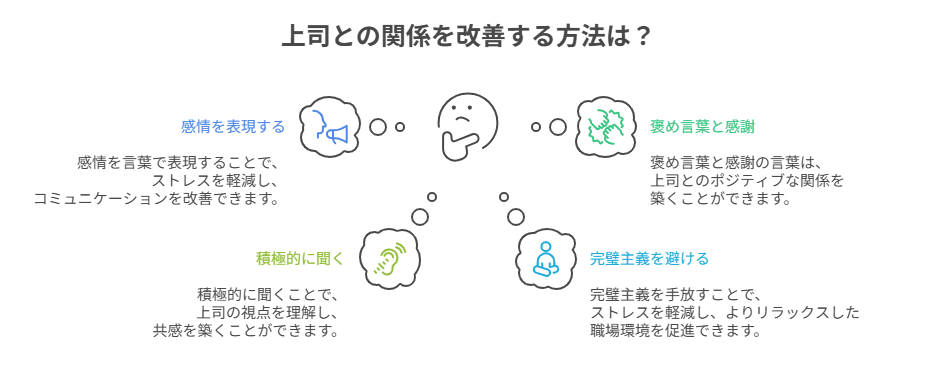

① 感情を受け止める→飲み込まず、言葉で表現する

たとえば、指示が曖昧な上司に対して「またか…」とストレスを感じていたAさんは、自分の不満を溜め込まず、感情をぶつけずにこう伝えるようにしました。

〇:「すみません、理解に自信がないので、もう少し具体的に教えていただけますか?」

×:「何を言っているのか分かりません」

感情をうまく整理し、言葉を選んで伝えることで、相手も構えずに対応してくれるようになったそうです。

② 褒める・感謝する→上司との関係改善の第一歩に

冷たい印象の上司に対して距離を感じていたBさんは、仕事の場面で小さな感謝や肯定を口にするようにしました。

〇:「昨日のアドバイス、すごく参考になりました」

×:「…(何も言わない)」

このひと言がきっかけで、上司からの態度も少しずつ柔らかくなり、コミュニケーションもスムーズになったとのこと。

③ 「話を聞く姿勢」が相手を変える

忙しい職場では「指示だけ受け取ってすぐに行動する」ことが求められがちですが、Cさんは少しだけ相手の話を聞く余裕を持つようにしました。

〇:「〇〇について、どう思われますか?」

×:「わかりました、やっておきます」

意見を求められた上司は、自分が信頼されていると感じ、Cさんに対する接し方が前向きになったといいます。

④ 「自分の時間軸で考える」ことで主導権を持つ

上司の急な依頼でいつも振り回されていたDさんは、こうした声かけに切り替えました。

〇:「今の業務の進捗が◯割なので、〇時以降なら対応可能です」

×:「えっ、また急に言われても…」

断るわけでもなく、自分の都合も主張できるこの方法で、精神的にかなり楽になったとのことです。

⑤ 「完璧を目指さない」ゆるさが心を守る

人間関係で疲れがちなEさんは、「すべてに誠実に対応しなければならない」という完璧主義を手放しました。

〇:「今日は挨拶だけでOK。会話は明日でもいい」

×:「ちゃんと気を利かせて会話しなきゃ…」

小さな逃げ道や“ゆるさ”を自分に許すだけで、人間関係が一気にラクになったといいます。

これらの例はすべて、「相手を変えようとするのではなく、自分の反応や行動を少しだけ変えてみる」という思考の柔軟性から始まっています。

実は、自分の内側を整えることが、人間関係改善の最短ルートなのです。

どうしても無理なときは?

人間関係は「努力すれば必ず良くなる」とは限りません。

どれだけ誠実に接しても、相手の価値観や態度が変わらないこともあります。

そんなとき、大切なのは「無理をしない」「自分を守る」視点を持つことです。

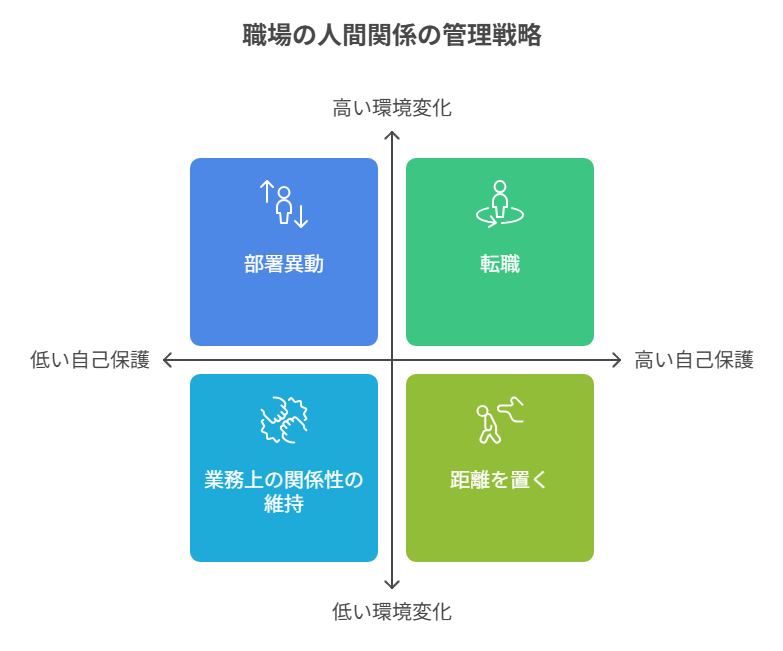

無理に好かれようとしなくていい

誰にでも好かれようとすると、あなた自身が壊れてしまいます。

職場はあくまで「仕事をする場所」であり、友達関係とは異なります。

必要以上に相手に合わせようとするより、「業務上の最低限の関係性が保てればOK」と割り切るのも一つの手です。

距離を置くことは悪いことではない

苦手な相手と無理に近づこうとせず、「距離を取る」「物理的にも関わりを減らす」ことは、立派な自己防衛です。

人間関係において“安全距離”を意識することで、感情の摩耗を防ぎ、冷静さを保てます。

環境を変えるという選択肢

努力してもどうしても改善されない、職場の空気が合わない、心身に支障が出ている…。

そんなときは「今の場所にとどまらない」という判断も視野に入れてください。

転職、副業、部署異動など、環境を変えることで劇的に心が軽くなる人は少なくありません。

「逃げる=負け」ではなく、「自分の心を守るための前向きな選択」と捉えることが大切です。

プロの力を借りる

精神的に限界を感じている場合、ひとりで抱え込まないでください。

産業カウンセラーや心療内科など、プロのサポートを受けることは、決して恥ずかしいことではありません。

客観的なアドバイスを受けることで、見える世界が大きく変わることもあります。

自分を責めない

人間関係の問題が起こると「自分に原因があるのでは」と自責の念にかられる人も少なくありません。

でも、人間関係は“相性”や“価値観の違い”が大きく影響するもの。

うまくいかないのは、あなたが悪いわけではありません。何よりもまず、自分自身を肯定してあげましょう。

どうしても無理なときは、「頑張らない勇気」を持つことも、人生をラクにする一歩です。

無理を続けるよりも、一歩引いて見直すことで、新しい選択肢が見えてくるかもしれません。

まとめ

“上司との関係は「見方・思考」で変わる”

人間関係は、相手ではなく「自分の思考」次第で大きく変わることがあります。

上司との関係がストレスになっている方こそ、自分の思考のクセを見直し、小さな変化から始めてみてください。

一歩引いた視点が、あなたの職場生活をぐっとラクにしてくれるはずです。

コメント